历时23年,北京吉普完成了作为“业界第一家”的神圣使命;广州标致满打满算也没能走过13年的艰难历程。可见上汽大众稳健走过40年之弥足珍贵,况且上汽与大众刚刚还为其续约至2040年,这也是大众汽车对其在华坚持“长期主义”的最好诠释吧。

上周二(12月10日),在参加了上汽大众成立40周年“共出众 启新篇”活动后,笔者不禁陷入长思:在超过40年的中外汽车合资合作历史上,上汽大众并不是第一家合资企业;在来华合资合作的跨国公司中,大众汽车既不是第一个,也不是唯一一个。那么,上汽大众为什么能够穿过风雨,稳健走过40年,大众汽车何以在中国市场不断取得成功?当“长期主义”几乎成为所有汽车企业的口头禅,大众汽车在华能不能称得上是一个“长期主义”范本?

时值“上汽大众40周年”大庆,称颂、赞扬的文章精彩纷呈,美不胜收。本文只从几组对比入手,陈述最基本的事实,不做更多的赞美与评价。

临近上世纪80年代中,北京吉普、上海大众(今上汽大众)和广州标致成为中国汽车行业最早一批,也是仅有的三家轿车合资企业。

第一家中外合资企业——北京吉普(1983-2006)

1983年5月5日,北京汽车制造厂与美国汽车公司(AMC)在人民大会堂签署“北京吉普”的经营合同及合资章程。

北京吉普初始注册资本为相当于5103万美元的人民币,总投资15233万美元,合资经营期限为20年。其中,以北京汽车制造厂为代表的中方投资,用制造BJ212的部分厂房、设施和660万美元入股,占68.65%;美国汽车公司以Jeep车型、技术及800万美元入股,占31.35%。

1984年1月15日,由北京汽车制造厂和美国汽车公司合资经营的北京吉普汽车有限公司正式成立,是中国汽车行业第一家中外合资企业。

作为第一家,北京吉普当然也是责任感、使命感爆棚。当天,在北京国际俱乐部举行的庆祝午宴上,北京吉普汽车有限公司首任董事长吴忠良表示:“开业后公司的主要任务,一是加速发展具有八十年代世界水平的新产品,以适应国内外市场的需要;二是利用美国汽车公司的先进技术,改进老产品BJ212汽车,提高质量,搞好技术服务,提高竞争能力……我们有信心经营好中国汽车工业的第一家合资企业,为中国汽车工业的发展做出应有的贡献。”

美国汽车公司代表团团长克莱尔在致词中更是谈到:“在远东,日本独占汽车市场的局面,将由我们两家合作而被打破。”此前,受美国汽车公司委派,该公司国际部副总裁克莱尔将出任北京吉普汽车有限公司副董事长。

1985年9月26日,第一辆“北京JEEP”切诺基牌汽车开下生产线。

此后,中外方股东不断变迁,如外方股东——美国汽车公司(AMC)被克莱斯勒汽车公司兼并(1987年);德国戴姆勒-奔驰汽车公司与美国克莱斯勒汽车公司合并成立戴姆勒-克莱斯勒集团公司(1998年);戴姆勒-克莱斯勒集团公司完成分拆(2007年)。这期间,中方股东主体也多次出现相应的变化。

2002年6月6日,北京吉普公司新的合资经营合同获得中国政府有关机构的批准,合资双方在中国的合作将延长30年。由此,北京吉普成为我国加入WTO之后,汽车行业第一个延长合资合同并首先得到政府批准的整车生产企业。

2003年9月8日,北京汽车工业控股有限责任公司又与戴姆勒·克莱斯勒股份公司签署战略合作框架协议,新增投资总额预计10亿欧元,近期合作的项目包括对北京吉普汽车有限公司进行重组,计划生产奔驰E级与C级轿车,第一期的生产纲领定为2.5万辆。

2006年,受国家相关政策及北汽集团战略调整影响,北京吉普部分车型停产,公司合并至北京奔驰汽车有限公司,即北京汽车工业控股有限责任公司。中外双方的股比也调整为50:50。自此,北京吉普的历史进程定格为23年。

由轻型车项目转为轿车的广州标致(1985-1998)

1985年3月15日,广州汽车厂、法国标致汽车、中国信托投资公司、国际金融银行、巴黎国民银行在广州花园酒店正式签约,成立广州标致汽车公司。广州标致项目总投资达6.07亿法郎,五家股东所占股比分别为46%、22%、20%、8%、4%。

根据当时国家计委批复的“项目建议书”,广州汽车厂利用现有基础,和法国别儒(标致)公司以合资经营方式生产轻型汽车,建设规模为1.5万辆,其中返销0.5万辆。值得一提的是,由于没有轿车生产资质,初创期的广州标致只能生产轻型汽车。其首批504客货车(四门双排座皮卡)是法国标致504 Break旅行版的派生车型。

1986年10月10日,广州标致首款轿车产品——广州标致505SW8旅行车正式下线。

1987年,广州标致成为中国轿车工业“三大三小”生产布局中的“一小”,拿到十分珍稀的“7”字头(轿车)生产资质。

1989年9月11日,广州标致投产4门5座的505SX轿车。

1990年4月27日,国家计委批准广州标致二期工程计划,同意在第一期1.5万辆轻卡的基础上增加1.5万辆轿车产量,产品为505SX5和505SW8。

1992年,广州标致销量首次超过两万辆(20404辆);之后每况愈下。

1993年,广州标致二期工程基本完成,当年产量达到20800辆。

1994年,由于产品滞销,导致广州标致的库存量已达到最高值,工厂累计库存超8000辆。当年,广州标致亏损达到6800万元;1995年的亏损猛增为3.2亿元。

1997年,广州标致销量不足1000辆,企业累计亏损额达29.6亿元;10月31日,广州方面与法国标致正式签署协议,结束了这一并不成功的合作。同时,为了得到珍稀的轿车生产资质,日本本田汽车公司以1美元价格买断法国标致在广州标致的所有股份和债务。

1998年,广州标致正式宣告破产,与广州合作超过12年的法国标致“抽身”,标致品牌也成为中国汽车市场上第一个退市的合资品牌。

从1983年到2006年,历时23年,北京吉普完成了作为“业界第一家”的神圣使命;自1985年到1998年,广州标致满打满算也没能走过13年的艰难历程。即使是这两家企业“年龄”相加(23年+13年)也不到40年,可见上汽大众稳健走过40年之弥足珍贵,况且上汽与大众刚刚还为其续约至2040年,这也是大众汽车对其在华坚持“长期主义”的最好诠释吧。

进入新世纪前后,“三大三小”的6家企业中,要么已提前掉队,要么被兼并重组,要么被缚住手脚……只有大众汽车在华的两家合资企业在汽车企业排名中轮流“霸榜”。

那么,缘何“三大三小”唯大众“一股”独大?在合资车企日子并不好过的当下,做这样的回顾和反思是否更显必要?

温故知新。此次隆重庆祝上汽大众40年,让我们有机会、有必要对改革开放,尤其是汽车产业对外合资合作40年做一个大致梳理和回顾。

“复盘”中国轿车工业发展,初期的几个重要历史时刻至为关键,无可回避。

上世纪80年代,经济不断发展,汽车需求上扬,进口轿车陡增,沿海走私猖獗……各级部门意识到事态的严重性和发展的必要性。

1985年,在对“七五”计划的建议书中,中央第一次明确提出“要把汽车制造业作为重要支柱产业,争取有一个较大的发展”。

1986年,在全国人大六届四次会议上,将“把汽车制造业作为重要支柱产业”列入国民经济“七五”规划。

1987年8月,国务院北戴河会议讨论发展轿车工业问题,最终确定必须发展轿车工业。

在确定发展轿车工业的同时,“北戴河会议”会议还具体规定:全国建设一汽、二汽、上汽三个轿车生产基地,一汽生产排气量2.0L以上的中高级轿车,上汽生产1.8~2.0L的中级桑塔纳轿车,二汽生产1.3~1.6L普及型轿车。此外,天津、北京、广州三个生产点从进口轿车散件组装开始,逐步实现国产化生产。除这6家之外,国家严格控制轿车生产。

由此,汽车行业形成一汽、二汽、上汽三大轿车生产基地和北京吉普、天津夏利和广汽标致三个小型汽车生产厂,后被简称为“三大三小”。

1988年国务院专门发出通知,重申对轿车生产实行严格控制,除已批准的6个轿车生产厂外,不再安排新的轿车生产厂点。

万事开头难。但是,在得到国家的支持后,上汽大众的发展如虎添翼。

上汽大众首辆桑塔纳轿车在1983年4月下线时,由于各方面的实力不济,还不得不以全散件组装(CKD)方式生产。

1988年,来自全国各地的105家零部件配套企业、6所高校、7家科研院所的成员共同成立“桑塔纳共同体”。此后,中德合作伙伴共同建立400多家高质量的零部件企业。同年,由于上海桑塔纳“国产化基金”的设立,从根本上解决了零部件企业引进技术、设备的经费问题。

1989年,桑塔纳轿车国产化率升至60.09%。同年,国内最先进的轿车总装流水线在上海大众投产,每7分半时间即可下线一辆桑塔纳。

1991年,上海大众零部件国产率已达70%,发动机等关键零部件相继实现国产化。同年,上海大众宣布,增加投资25亿元人民币,要在1995年底形成15万辆轿车能力。

1992年,上海大众当年生产的第10万辆轿车下线,标志着企业迈上规模化的一大台阶。

历经近10年的发展,当上汽大众渐入佳境,“三大”中的另外两家——一汽-大众(1991年)、神龙公司(1992年)相继成立;而“三小”当中,除了昨文(《从上汽大众40年,看大众在华的长期主义(上)》)谈到的北京吉普、广州标致外,天津夏利也把产量做了上来。

显然,随着时间的推移,“三大三小”之间的竞争关系已经出现。

1991年2月6日,一汽-大众汽车有限公司正式成立;当年12月5日,第一辆Jetta A2轿车在一汽轿车厂总装线组装下线。

1992年5月18日,东风汽车与法国雪铁龙合资成立神龙汽车有限公司。当年9月4日,第一辆雪铁龙ZX轿车以中文名“富康”投放中国市场。

此时,虽然并不构成对上汽大众的挑战,但这两家合资企业的“共和国长子”、次子的背景、外方合作对象的大投入,以及各自车型的相对优势等,都让领先的上汽大众来不得半点儿懈怠。

未雨绸缪。自1991年10月,上汽大众便与德国大众及巴西拉美等一道,联合研制新一代桑塔纳轿车。

1995年4月20日,第一辆Santana 2000顺利下线。在桑塔纳轿车基础上全面升级后,这一轿车迅速占领了中级公、商务车市场。

1999年,号称“最美大众车”的帕萨特在上汽大众全新的第三工厂正式下线。针对中国公务、商务车用户对轿车舒适性,尤其是大空间的追求,上汽大众对帕萨特进行本土化优化:将帕萨特海外版车型轴距加长100毫米,整车长度加长770毫米。新车发售后一车难求,一些环节出现加价现象。

与此同时,“三大”之中的一汽-大众历经近十年的秣马厉兵,逐渐追赶上来。

1999年9月6日,国内首款与全球同步生产的奥迪A6(C5)在一汽-大众正式下线,并于2000年1月1日正式上市。

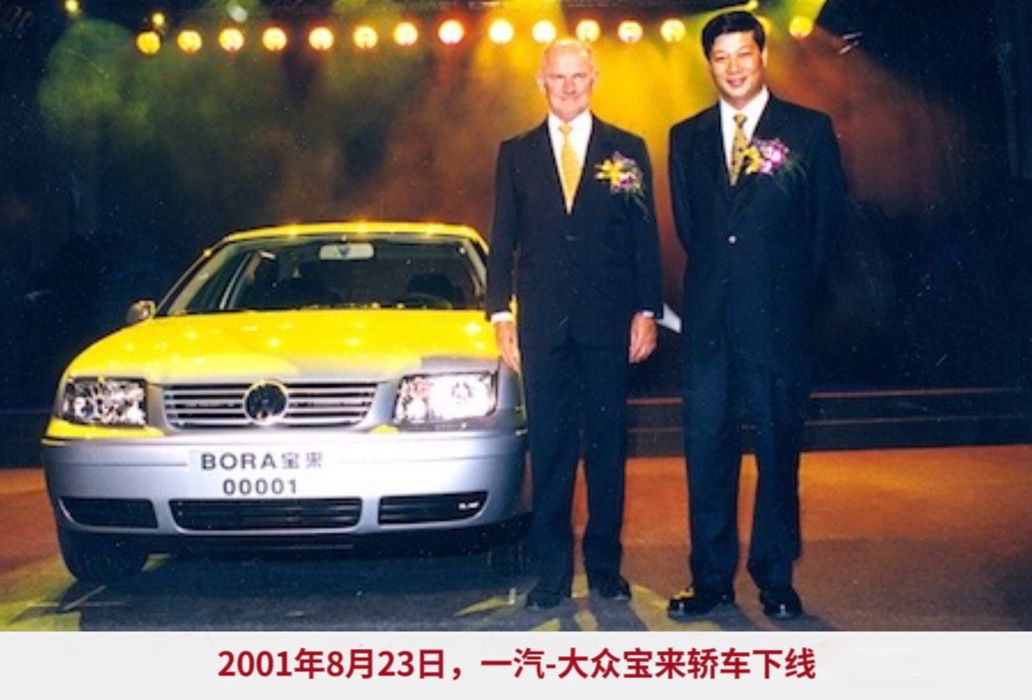

2001年8月23日,一汽-大众宝来轿车下线,打破了大众品牌产品只有捷达一款车的不利局面……

进入新世纪前后,“三大三小”的6家企业当中,要么困难重重,已提前掉队,如广州标致;要么发展不利,被兼并重组,如天津夏利、北京吉普;要么负担过重,被缚住手脚,如神龙公司……

至此,在“三大三小”中,只有大众汽车在华的两家合资企业不但顽强地坚持下来,而且在汽车企业排名中轮流“霸榜”。

特别是抓住奥运会在北京举办的契机,大众汽车在华实现重大突破。2008年,大众汽车在中国市场销售1024008辆汽车,在“夺金之年”首次实现百万辆目标,增幅高达12.5%。

“三大三小”的轿车布局是在特定历史条件下的特定产物,反应当时的政府意志,企业或许无可选择。但是,如何抓住历史机遇,乘势而上,做大做强,企业依然具有充分的自由和发挥的空间。上汽大众成立40周年,同时也是大众汽车来华40年,合资企业及其背后的跨国公司携手中方合作伙伴,取得空前的成功。那么,众多来华跨国车企当中,为什么最成功的还是大众,或者说缘何“三大三小”唯大众“一股”独大?在合资车企日子并不好过的当下,做这样的回顾和反思是否更显必要?

20年前,上海通用以“突破2005”为名大幅降价,上汽大众联手一汽-大众卷起“奥林匹克风”,大众、通用在中国市场“战”成一团。

2010-2013年,上汽通用连续4年蝉联销量第一;2015-2018年,上汽大众还以颜色,连续4年位列销量榜第一;自2019年起,一汽-大众在销量排行中连年“霸榜”……在此,不得不叹服上汽大众和大众在华发展的韧劲,长期主义也绝不是一句空话。

临近年底,汽车企业间的竞争,尤其是头部车企间的竞争愈加激烈。上汽大众成立后的40年间,不但引领了中国汽车市场的头部竞争,也遭遇过来自方方面面的挑战。其中,历经时间长,精彩程度高,真正算得上“棋逢对手,将遇良才”的,正是上汽大众与上汽通用和一汽-大众这“三强”之间长达20年的市场竞争。

那么,随着剧烈的市场发展变化,大名鼎鼎的合资“三强”是怎么走过来的,反应着怎样的产业运行规律,对整个行业、对其他企业有什么样的影响和启迪,未来又将何去何从?尤其是大众的长期主义是怎样得以体现的?今天,车讯网就来追溯一下这一发展的脉络。

“入世”前后,全球跨国车企悉数来华合资合作。虽然有20年的先手之利,上汽大众和大众也不得不面对突如其来的全面挑战。其中不乏极具竞争力的对手,如1997年6月12日,由上汽集团和美国通用汽车共同出资组建的上海通用汽车(现上汽通用汽车)成立。这也是国家在“三大三小”之后,最先放开的一个整车项目,足见其重要程度。

当时,美国通用汽车是全球销量最大的汽车公司,在击败日本丰田、美国福特之后,才拿到这一张进入中国市场的“船票”;而上汽集团在国内也是风生水起,才得到国家大力发展轿车工业的特殊支持。尽管是在上汽集团同一个“屋檐”下,上汽大众与上汽通用之间的竞争也无处不在。

1997年1月10日, 上汽通用第一座整车工厂在浦东金桥打下第一根桩;1998年12月17日,上汽通用第一辆别克新世纪轿车下线。此后,上汽通用每年上市一款新车,产销快速增长,企业后来居上。

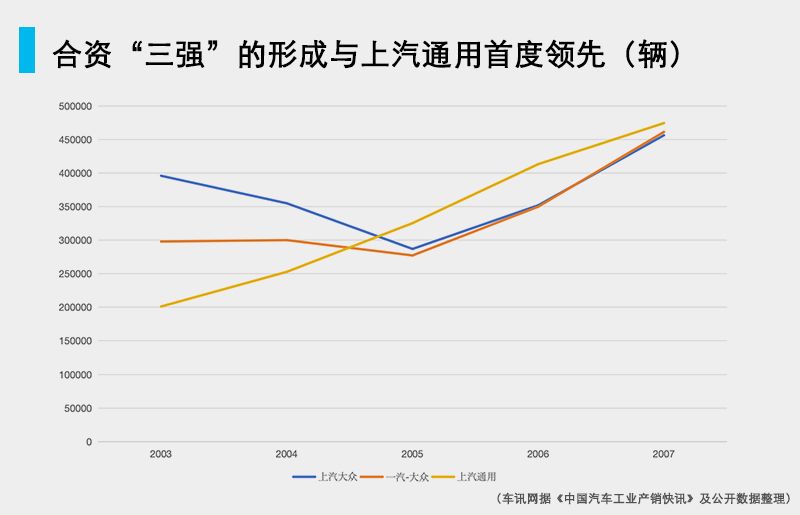

到2003年,国内乘用车市场“三强”的头部格局初步形成:上汽大众、一汽-大众和上汽通用的销量分别达到40万辆、30万辆和20万辆(见表一),市场份额约为:20%、15%和10%。上汽大众遥遥领先,但每家之间10万辆的差距,层级还是比较分明的。此时,“有司”不甘人后,大战一触即发。

2004年5月17日,上海通用以“突破2005”为名大幅降价,调低别克品牌君威系列和GL8商务旅行车的价格,最大降幅达4万元。市场反馈立竿见影,6月,上汽通用初尝“啃到”月度销量金牌的味道。

6月16日,趁上汽通用降价还未“足月”,上汽大众联手一汽-大众卷起“奥林匹克风”,相继下调全系产品价格。大众、通用在中国市场“战”成一团。

当年,适逢公司成立20周年,上汽大众虽代价惨重,仍维护了自己的尊严:全年销售35万辆汽车,依然领跑市场;一汽-大众、上汽通用分别为30万辆、25万辆(见表一)。市场顺位虽未改变,但相互之间的差距已经缩小至5万辆。同时,大众疲态已现,通用渐入佳境。

2005年,上汽通用“乘人之危”,终于兑现“突破2005”,以业内首超40万辆的业绩胜出,上汽大众、一汽-大众销量均止步于35万辆。 可以说,上汽通用一“降”定乾坤,并在2005-2007年连续领跑(见表一)。

此后,“三强”之间你争我夺,精彩纷呈。2010-2013年,上汽通用连续4年蝉联销量第一,且2010年,上汽通用、上汽大众年销量双双首次超百万辆。

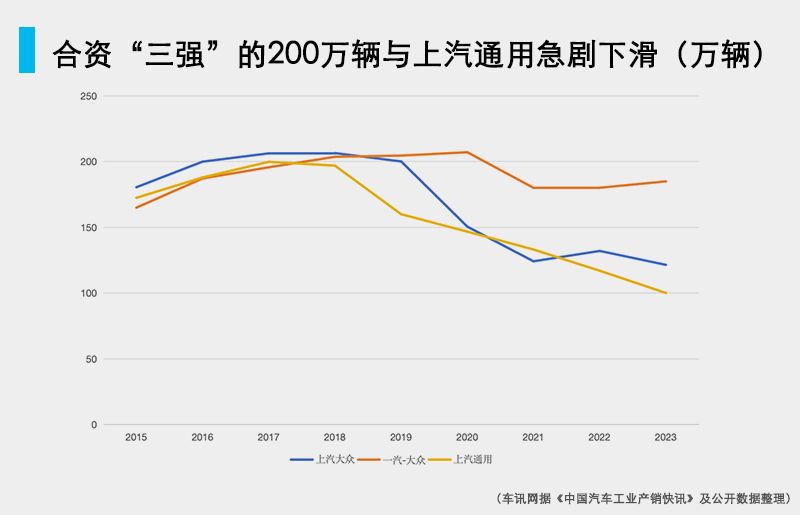

2015-2018年,上汽大众还以颜色,连续4年位列销量榜第一,并在2016年率先完成年销售汽车200万辆,且保持4年都超过200万辆(见表二),这在“三强”之中也是空前绝后。2018-2020年,一汽-大众连续3年销售汽车200万辆以上,并创造了207.15万辆的合资车企最高纪录,自2019年开始在企业销量排行中连年“霸榜”(见表二)……在此,不得不叹服上汽大众和大众在华发展的韧劲,长期主义也绝不是一句空话。

一觉回到十五年前。2018年,我国乘用车市场出现约百分之五的下滑。“三强”之中最先感知到的,正是上海通用,销量从上一年的无限接近200万辆,减少约3万辆。此后,上汽通用每况愈下,销量连年下降,一降再降。到2023年,已经六连降,年销售100万辆,不如其2010年的销量(见表二)。最新资料表明,今年1-11月,上汽通用累计终端销售60万辆(含出口)汽车,低于2009年的销量水平。不得不说,通用在“三强”之中掉队了,且“一觉回到十五年前”。

此次上汽大众成立40周年盛典之前,双方股东为其送上“续约至2040年”的大礼包,也引起“上汽通用能否续约”的猜想,车讯网以《签约大众 王晓秋“舞剑”,意在通用?》发问。在后续的相关报道和讨论中,人们对“不会续约”的看法竟然占据上风……

过去5年,受市场急剧向下变化影响,特别是新能源车发展加速,合资“三强”亦如“老法师”遇到新问题。虽然也有一定程度的下降,但大众在华能够做出及时的调整,合资企业更是敢于直面挑战,抓住机遇,止跌反弹,再次彰显对长期主义的坚守。如在近期,上汽大众利用各地以旧换新政策升级加码,持续释放终端“新动能”,在燃油车、新能源双赛道的市场份额稳步提升。刚刚过去的11月,上汽大众销量达12.3万辆,同比上升5.9%;1-11月累计销量达104.9万辆,不断兑现增长潜力。

结语:

上汽大众无小事——无论正式场合,还是私下闲聊,坊间常有这样的说法,人们也大多报以会心地一笑。特殊的历史地位,非凡的发展历程,巨大的社会贡献,都让上汽大众成为一个独特的存在。

十年前,为纪念上汽大众成立30周年,我和同事做了一个有三十多篇原创文章的大型专题,对改革开放后的中国汽车产业做了较全面、全场景、全过程的回顾。本次庆祝上汽大众成立40周年,本人则以3篇文章连续探讨上汽大众和大众的长期主义。到文章收尾时,为什么“合资‘三早’,唯上汽大众硕果仅存”;为什么“‘三大三小’唯大众‘一股’独大”;为什么“合资‘三强’唯大众‘强者恒强’”?还是更想、更愿听到、看到您的回答,您的见解。(车讯网 张宇星发自北京)

相关阅读:

状态

状态

点击完成分享

点击完成分享

{{item.mainInfo.fromUserName?item.mainInfo.fromUserName:item.fromUserName}}

{{item.mainInfo.createTime?item.mainInfo.createTime:item.createTime}}

{{item.mainInfo.content?item.mainInfo.content:item.content}}