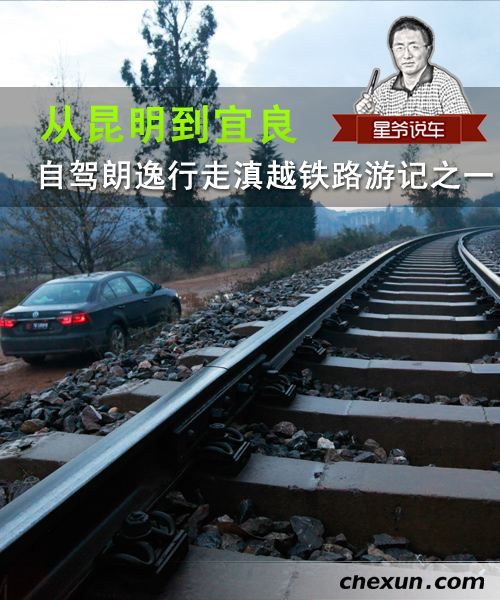

【车讯网 报道】从红河州的开远市,沿滇越铁路继续南行,直到中越边境,一路上高潮不断——玉林山七孔桥、特等站碧色寨、五家寨人字桥、白寨全钢大桥、边境县城河口。这段路沿南溪河行驶,与昨天的南盘江相比,同等精彩。

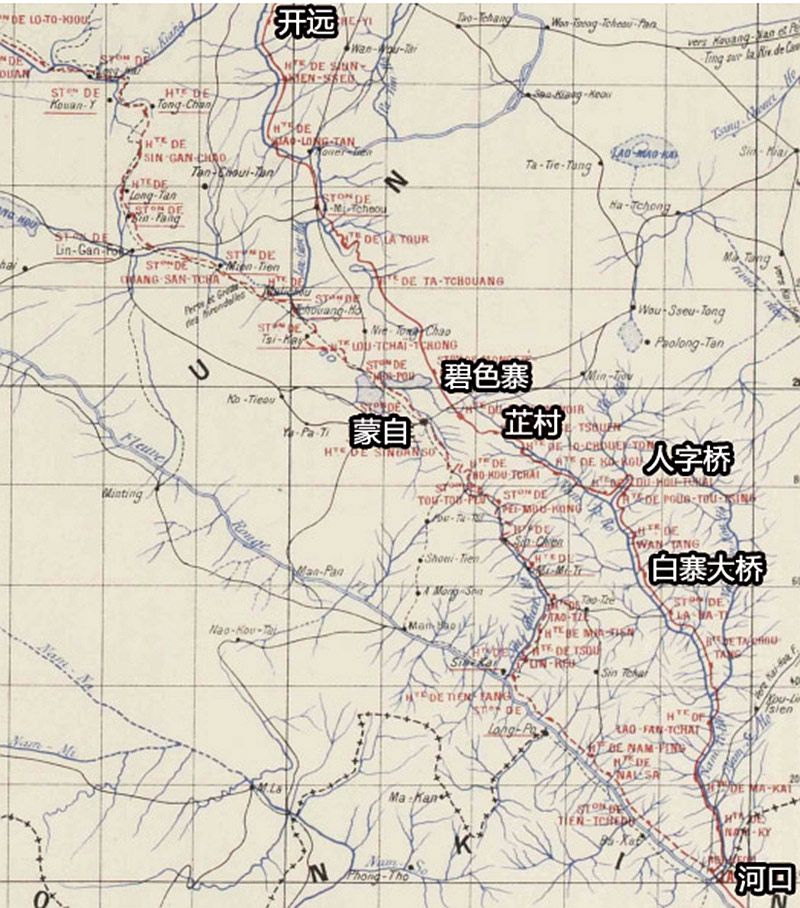

上篇游记说到,滇越铁路过宜良后,一直与南盘江相伴,沿着南盘江峡谷延续150多公里。过了开远市不久,铁路离开南盘江,翻过玉林山,与蒙自坝子擦身而过,在芷村与南溪河相会,然后沿着南溪河,在南溪河峡谷中又走了大约150多公里,来到河口并出境。所谓河口,是南溪河与红河的汇合之处。由此就能看出,滇越铁路国内段主要是沿着2条河修筑的,北边是南盘江,南边是南溪河。

从开远到河口,铁路里程220公里,我的行车里程是287公里。相差不多,至少比昨天少多了。因为这段路上,公路与铁路相距不远,尤其是从人字桥开始,公路与铁路并肩而行,直到河口。虽然如此,时间消耗并不少,从早上6点到晚上10点,历时16小时。但我丝毫不觉劳累,因为一路上的精彩实在太多了。

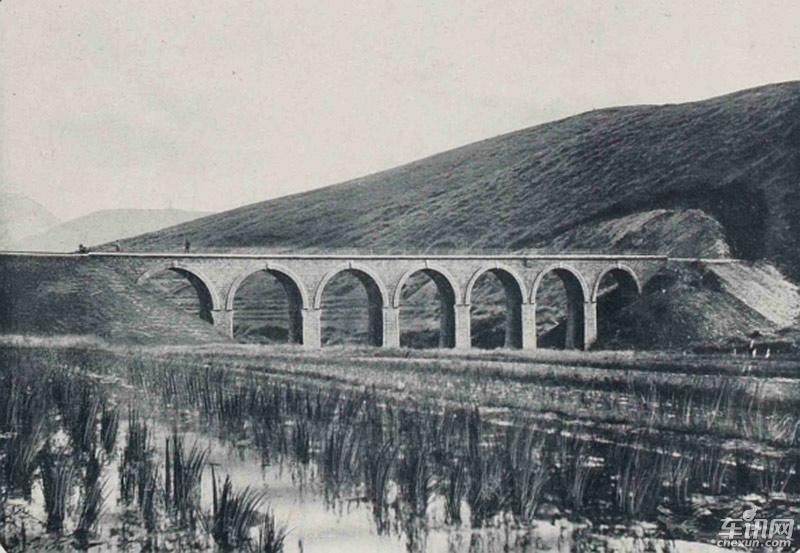

在开远市区东南方向,临近山区的地方,有座桥。桥身后的山叫玉林山,是南盘江与南溪河的分水岭,而这桥,是滇越铁路开始翻山的起点。

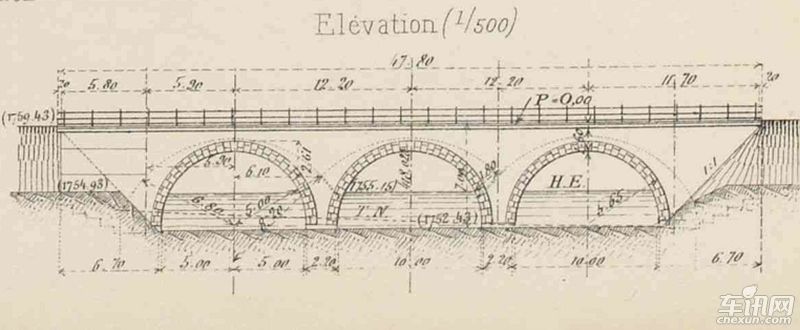

这座桥是石质拱桥,7孔,长度接近100米。看介绍说,建造时采用就地取材的办法,这做法与花桥、人字桥不同,后者都是钢结构,在法国铸造,然后运到云南、现场组装。如果都是就地取材,是否会节省些成本?也许会,也许不会。说到欧洲,有人想当然地认为那里物价贵,比咱们贵不少,可在旅游中我发现,这观点并不正确,有些时候,人家的物价比咱更低廉。

从这张100年前的老照片看,这座桥以及周围的地形,没什么变化,桥下依旧是农田。1939年,一趟客货混装列车通过玉林山时制动失效,导致脱轨,司机不知货物中有汽油,打着火把下车检查,把外溢的汽油点着了,8节车厢烧毁6节,80人遇难,其中有20人是回国参加抗战的南洋机工。

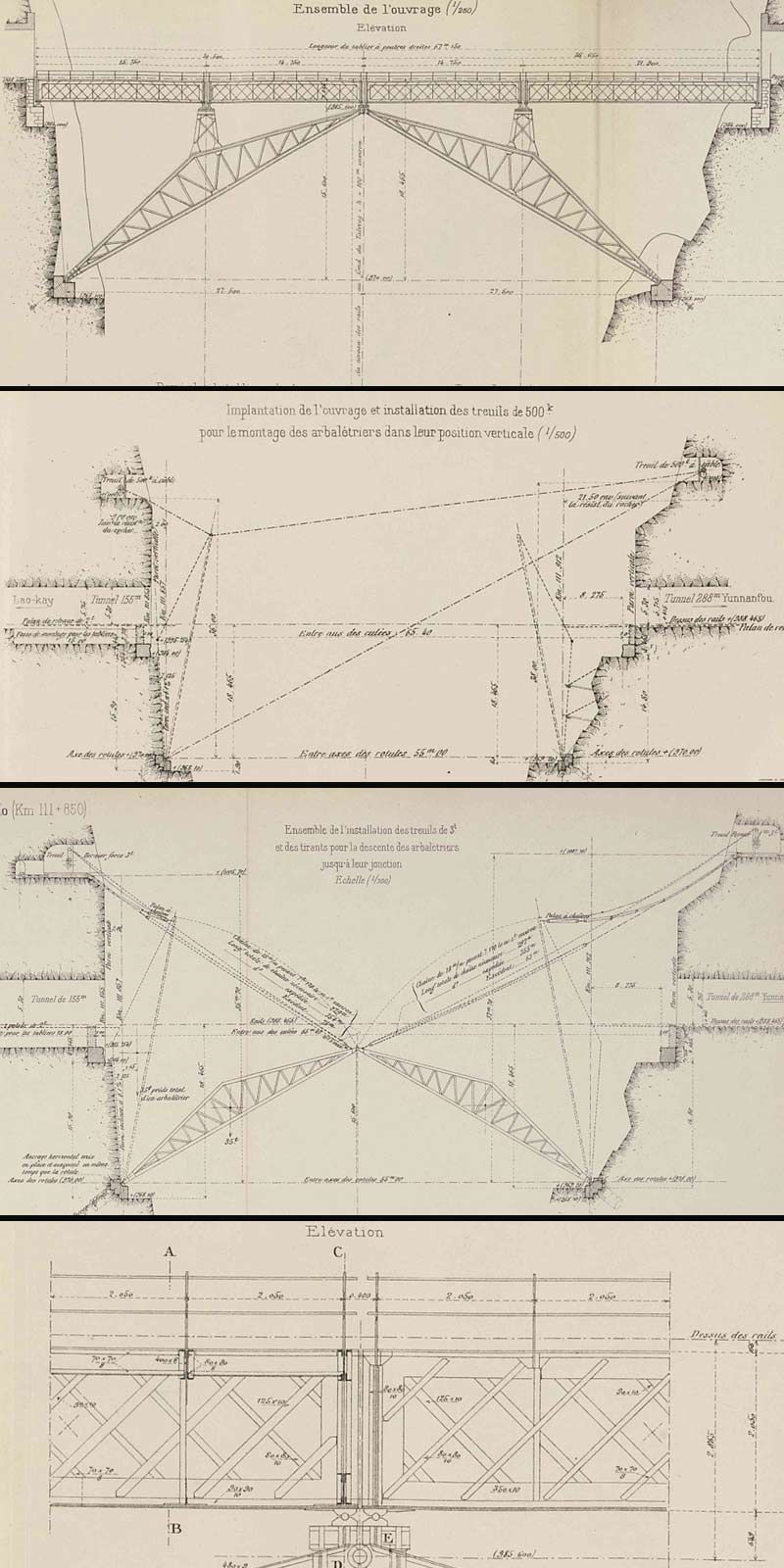

在法文本《滇越铁路》一书中,有着详细的工程图以及当时的照片。这本书是友人老熊得知我正在琢磨滇越铁路,慷慨赠送的。法国与美国不同,后者很大方,图书馆资料在线就能查询,档案馆里的资料随意翻阅、复印,章东磐、晏欢、戈叔亚先生编辑的《国家记忆》,就是这么来的。法国则必须付费。据说这本《滇越铁路》着实不便宜。

过了七孔桥,继续往前,没多远便是玉林山车站,它距离开远站只有7公里,但已裁撤。

玉林山站的下一站,是大塔站,寻找这一站颇费周折。地图上没有明确标示,只能大致估计车站所在方位,慢慢摸索。好几次,把车开到根本无路的地方,只得原路退回,继续寻找。好在玩车多年,驾驶还算娴熟,基本能做到用正着开的车速倒着开。

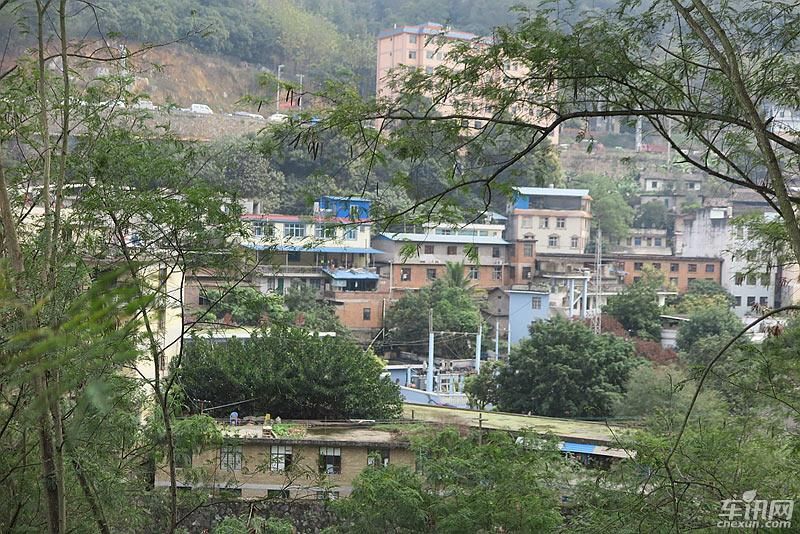

最终,还是向村民打探,才找到大塔车站。原来,它在山的较高位置。通往车站的,是条简易路,坡度很陡。还好,没有遇到麻烦,很轻松地把车开了上去。此时,可以远远看到开远市区。说到这儿,想顺便聊几句爬坡的问题。有人以为轿车没有多少越野能力,来这种地方必须开SUV,实际上,并非完全如此。轿车的通行能力虽然无法与越野车相提并论,但时下大多数SUV并不是越野车,只是外观还保留着越野车的某些特征,骨子里,其实是轿车。它的最大优势是底盘离地间隙大于轿车,遇到沟沟坎坎,不用过分留神就能通过。面对坡道,轿车有时上不去,不是动力不足,现在的发动机做的都还不错,七八十千瓦的功率,100多牛米的扭矩,非常普遍。这动力即使是垂直的墙,也足以把一辆1.5吨的车吊上去。可见,问题不在于动力,在于轮胎与地面的摩擦力,坡度达到一定程度,轮胎就“抓”不住地了,自然无法爬坡。前些年出过一个汉兰达“爬坡门”事件,当我开着速腾从漠河到三亚时,途经温州,顺便看了看那个闻名全国的“汉兰达坡”,当时正下着雨,路面更滑,但丝毫没费劲儿,一脚油门,就把车开了上去。汉兰达为什么上不去,恐怕就是因为它是一辆源于轿车的SUV,重心增高的缘故,现在的汉兰达改为四驱,应该不会出现这种尴尬局面了。

开远站的海拔约1077米,12公里以外的大塔站,海拔约1205米。对于火车来说,这个上升实在不小,毕竟火车爬坡能力比汽车差远了——轿车爬坡能力通常是30%,约合16度。滇越铁路最初的设计,是将坡度限制在35‰以内,但这样的坡度势必导致运力下降——只能用重型机车牵引最小吨位的车厢,于是改为25‰,也就是今天能看到的情景。所以,铁路在这一段转来转去,靠延长距离降低坡度(专业名词叫展线)。法国人修建滇越铁路时,詹天佑先生正在修建京张铁路,在八达岭下,詹先生同样采用了展线,让火车越过长城,前往塞外。

大塔站为在用站,距离开远站12公里,海拔1205米。

大塔站的下一站,是驻马哨站。驻马哨站也是在用站。最近几年,滇越铁路裁撤了不少车站,两个相邻车站都处于使用状态的,真不多见。我猜想,大概是因为这段铁路坡度较大的缘故。

大塔站与驻马哨站的铁路距离为8公里,行车距离10公里。公路与铁路之间,横卧着一条高速公路,所以,寻找驻马哨站,费了些周折。

驻马哨站隐藏在一个小乡村下面,车只能开到村子,然后走过去。这个站不是1910年的产物,建于何时,我没有查到。站房建筑看上去是最近二三十年的风格。

驻马哨站,距离大塔站8公里,海拔1365米。

资料里查到的驻马哨站,与如今的站房完全一致。

驻马哨站的下一站,是大庄站,但已裁撤,再下一站的草坝站,才是目前在用的车站。

从地图上看,前往大庄站、草坝站的公路很直接,因为前面即将进入坝子,地势平坦,以为很快就能抵达,没想到,路上车流稠密,只能慢慢地踱步。进入大庄镇,穿过一片嘈杂的街道,来到大庄站。

大庄站,距离驻马哨站7公里,海拔1312米。

大庄站是滇越铁路竣工时,首批34站之一,但是,如今站房建筑已经彻底消失,只剩下一片空地,变成村民的停车场。

大庄站的下一站,是草坝站。离开大庄站3公里后,铁路开始变得笔直,长度约9公里,草坝站位于这段直线中。对于滇越铁路来说,如此笔直的线路,极为少见。事实上,整个滇南,无论铁路还是公路,都是百米左右一转弯儿,长距离的直道,非常罕见。

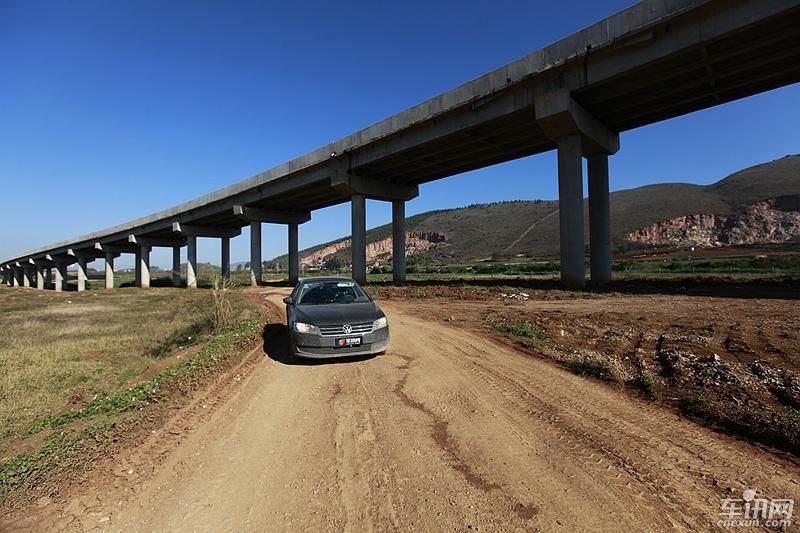

几公里的路,如此笔直,按理说几分钟就能到。可刚离开大庄镇,就看到了修路告示,无奈,只好绕行。自驾游时每逢遇到施工路段,便能看到一个牌子:前方施工,车辆绕行。至于怎么个绕法儿,多数情况下不会告知。在纸质地图与电子导航的双重指引下,我七拐八拐,最后沿着田野间的一条土路,朝草坝方向摸过去。上方就是高速公路,看着眼馋,可我决不能走。2年前驾车走滇缅公路,我忠实地沿着抗战时期的路,从昆明走到缅甸,而在我之前,数个汽车厂家与媒体,都曾走过,但他们都是沿着高速公路走。

折腾了1个多小时,终于来到草坝站,其实这个站与上一站之间仅仅相距8公里。这个站是法国经营时期修建的,但现在所见的,并非历史建筑。

草坝站,距离大庄站8公里,海拔1277米。

草坝站位于草坝镇中心位置,等级不高,候车室却很宽敞。

草坝站的站牌上,下一站有2个站,一个是芷村站,另一个是雨过铺站。凡是出现这种情况,意味着铁路在前面有分叉。前往芷村站是滇越铁路的正线,而前往雨过铺的路线是朝向蒙自市区西侧,没走多远就结束了,它是新中国时代修建的,为的是将米轨与寸轨相连接(下面就会说到寸轨)。

匆匆看了一下草坝站,便迅速离去,如此急不可待,是因为,前面没多远便是碧色寨站,那可是昔日滇越铁路的特等站,值得看的历史遗存一大把。

以目前使用的车站而论,草坝站之后是芷村站,它们俩之间,有2个被裁撤的车站,碧色寨与黑龙潭。其中,碧色寨车站大名鼎鼎。碧色寨是个小村子,位于蒙自市东北郊,相距10公里。滇越铁路诞生之前,蒙自就已经开展对外贸易,当时,它是云南最大的外贸口岸,拥有全省至少8成的进出口业务,昔日的海关、洋行、邮局等建筑,至今完好保存。1903年中法签约、决定修建铁路之后,法国人在蒙自设立了工程指挥部,统领全线筑路工作。我国政府也在这儿设立了铁路局,配合法方工作,因为这铁路的路权是法国,所以,咱们的铁路局花费,由法国支付,每月4450两白银。

由于铁路没有经过蒙自市区,郊外的这座碧色寨车站,便充当起蒙自站的地位。出发前得知,碧色寨车站的历史建筑,完整地保存着,不过,当我在2017年1月来到这里时,站房正处于维修状态,被完完全全包裹着,没有看到,万分遗憾。

碧色寨站,距离草坝站8公里,海拔1362米。

没有铁路之前,蒙自的外贸,是一路往南,靠驮马把货物运到蔓耗(有资料写蛮耗),在蔓耗装船,沿红河运往越南,最终在海防港外运。毫无疑问,这样的运输效率是很低的,也正是这种状况,催生出滇越铁路。法国人最早规划的铁路线,就是上述这条路,后来因为蔓耗与蒙自之间,施工成本太高,改为取道南溪河谷。不过,当时的规划是沿南溪河抵达蒙自后,向西前往建水,再往北经玉溪到昆明,而不是沿南盘江前往宜良、昆明。

有趣的是,近年修建的高速公路(G8011),在河口与红河州之间,基本上就是滇越铁路最初规划的路线。

既然蒙自在外贸中具有如此重要的位置,碧色寨车站的地位,自然很高。整个滇越铁路国内段,唯有它与河口站建有海关,所以,也只有这两个车站,是特等站。另外,当地商人集资修建的寸轨铁路终点站也是碧色寨,两条铁路在此交汇,形成交通枢纽,可见,碧色寨站当时非常繁华。幸运的是,昔日建筑大都还在,站房对面是海关,紧靠着铁路,屋内现在是图片展览。

建于1903年的碧色寨车站,拥有海关,是滇越铁路上的特等站。

不仅是站房、海关,还有水塔——这一路上,原本有14座水塔,除昆明与开远是双缸,其余均为单缸,容量30立方米,因为当时是蒸汽机车,途中需要补水。

养护铁路等部门的建筑,比如这间车库,也很好地保存着。

车站周围,同样保存着许多历史建筑。这里面,资格最老的,是建于1902年的工程指挥部,据说是碧色寨第一座瓦房建筑。

工程指挥部附近,还有许多当时的房屋,有些是住所,有些是仓库。

这座二层楼是一家旅馆,叫哥胪士酒店,是希腊商人哥胪士开办的,这是当时车站最好的旅馆,从1915年经营到1940年。那些年,碧色寨站云集着多个国家的商人,餐馆、酒吧、咖啡馆,生意兴隆。

多走几步,还能看到海关职员餐厅、网球场,等等。大凡西方人曾经活动过的地区,往往具备很完善的生活设施,当我看到碧色寨车站的餐厅与网球场,不禁想到生活品质这个话题——咱们的一些人,总愿意把生活品质,与昂贵或奢华联系在一起,似乎生活品质的唯一来源,是金钱。显然,这种观点值得探讨。在希腊驾车旅游时,曾环游伯罗奔尼撒半岛,沿途经过了许多小村子,看到不少村民家里的露台,打扫的一尘不染,没有任何杂物堆积,唯有一张餐桌和几把椅子,桌上铺着精美的台布,旁边放着几盆植物点缀。这样的情形,在咱们这儿的村庄,恐怕很难见到,即使5星级的度假酒店,客房露台的桌子上,也很少见到台布。事实上,生活品质是一种态度。用怎样的态度对待自己的生活,每个民族有自己的答案,不见得必须千篇一律,但文雅一些、精致一些,总不是什么坏事。相比之下,我觉得咱们普遍比较凑合,什么都是凑凑合合,不讲究。除夕之夜在微信上看到一张全家人吃年夜饭的照片,桌上铺的是一次性的薄膜,薄膜上面是一次性的餐盒,发照片的人,职务挺高,收入不菲,怎么就不会把就餐环境弄得雅致一些、餐具弄得讲究一些呢?

车站上方的老建筑当中,有一所改成餐馆,供应啤酒、咖啡以及简单的食物。它的环境非常棒。我想,等待站房维修完毕,我一定要再来,并一定要为这个幽雅的环境,留出一天时间。

滇越铁路是1910年全线通车的,运营到1940年,整整繁荣了30年。1940年,日军占领越南,为防日军进攻云南,民国政府拆除碧色寨到河口之间的全部轨道与多数桥梁。1957年,滇越铁路虽然修复通车,但此处的海关已经消失,更主要的是,米轨与寸轨铁路的换装,移至雨过铺站,碧色寨站从此变得默默无闻,如今,它已被裁撤。

碧色寨站虽已裁撤,但凭着曾有的荣耀,以及完好的建筑,吸引着今天的游客们。其中有个站牌,特意恢复成原貌,也许是为了有别于铁路沿线的站牌,这里采用的是仿宋字体。

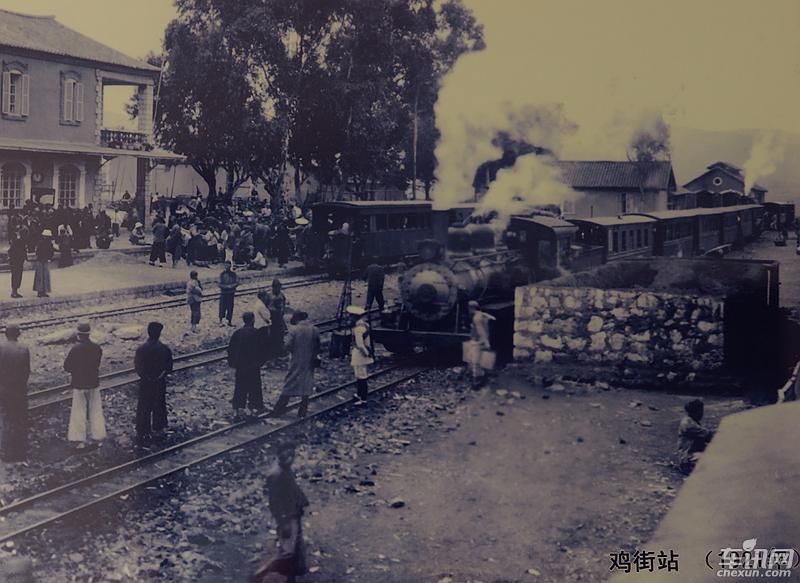

滇越铁路通车后,出口物资中的一个大项,是个旧的锡。头几年每年出口5000吨,后来增至1万吨。这个商机,又催生出一条铁路——个碧石铁路(个旧-碧色寨-石屏)。从下面这张图就能看出,这条铁路的轨距更窄,只有600毫米,俗称寸轨。寸轨机车是SN型,美国鲍尔温机车厂制造,1926-1930年购置,运行到1978年尚有10台。29号机车在云南铁路博物馆,23号机车在北京中国铁道博物馆,26号机车在上海铁道博物馆,碧色寨站露天摆放的21号机车,不知是原物还是复制品。

个碧石寸轨铁路是民营铁路。当时,法国人的滇越铁路通车,个旧的锡用驮马运到碧色寨装车,商人们由此希望在个旧与碧色寨之间,修一条铁路,于是,在1913年,成立了股份有限公司。1918年,碧色寨到鸡街首先通车,后来通到个旧,再往后,又从鸡街通到石屏。从此,该铁路被称为个碧石铁路。

这条历时21年修建的铁路,为沿线经济发展,起了很多作用。1972年,除鸡街与个旧之间维持原状,其余寸轨铁路扩展为米轨,到了1988年,客运业务停止,2008年,鸡街与个旧之间的寸轨铁路拆除。听说,这条铁路运营的早期,机车制动只管自己,管不了车厢,每节车厢的制动只能靠人工操作,所以,每趟列车有几个列车员,每逢下坡就得跑来跑去,专门负责刹车。

据说,云南商人们之所以把轨距弄成600毫米,一是为了节省投资,二是不让法国人的列车开进来,有利于自身利益的保护。

沿着山坡上的小路,掠过蒙自。云南风味中的过桥米线,就诞生在这里,不过,我此行是为了滇越铁路,不打算进入城区游览。

市区东侧有条公路,一直往东,翻山之后,便是芷村站。实际上,碧色寨站之后是黑龙潭站,从地图上看,就在这条路的附近,但时间已不允许,只好沿着它前往芷村车站。

芷村与蒙自坝子一山之隔,芷村也是个坝子,只不过比较小。这里是南溪河的源头,从这开始,滇越铁路将一直伴随着南溪河,直到边境。这一路全程下坡,从海拔1635米降到85米,对于北行列车来说,则是全程上坡。看资料介绍,滇越铁路在云南有2段属于牵引困难的区段,其中有一段是这里(另一段是水晶波到昆明),所以,芷村当时是机务总车房所在地,全线所有机车的架修和中修都在这里。1940年拆除部分铁路时,机务总车房搬到宜良和开远,芷村的辉煌从此消失。

芷村站,距离碧色寨站25公里,两站间有黑龙潭站,海拔1635米。

法国经营时期,芷村站是3等站,站房保存完整,这是全线的唯一,太珍贵了。

之前只在图纸上见过的双翼站房,在这里保存的如此完整,真是没想到,当我开车来到芷村,一眼看到它时,兴奋的直蹦高儿。

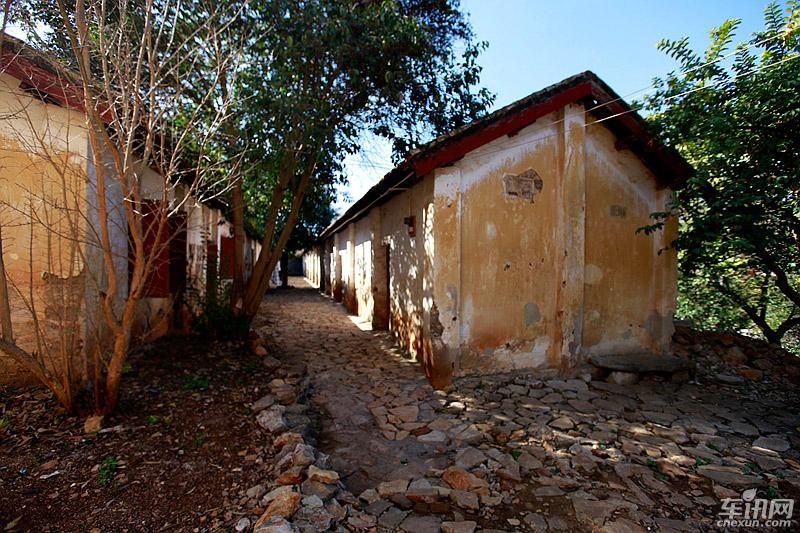

当年,芷村站居住着很多法国人、越南人,他们的房屋围绕着车站,形成了“南溪街”。今天站内的建筑非常漂亮,可站前的街道,显得十分残破。下图右侧那位老人身后的门,就是进入芷村站的地方。

芷村站目前仍在使用中,它的下一站,是腊哈地站,两站之间的距离约82公里。但在历史上,芷村站与腊哈地站之间,有落水洞站、戈姑站、俚姑站、亭塘站、老街子站、波渡箐站、冲庄站、湾塘站、白寨站、白鹤桥站,这10个站全部被裁撤了。

在这10个站中,老街子站与波渡箐站之间,有一座钢桥,它就是著名的人字桥。眼下,我离那座桥越来越近了。

离开芷村站,下一步怎么走,费了些心思。接下来的路有2条,一条往南去,沿途可以看到落水洞站,但随后路转向西南方向,跑到326国道上去了。326国道是昆明到河口的公路,从白寨站之后,我将沿着它前往河口。另一条路是往东南方向,叫芷白线,芷是芷村,白是白寨。这条路途经和平乡时,有一条小路前往人字桥,但这条路到了人字桥附近,是否还有路继续前行,不知道,有的地图显示有路,有的地图显示没路。如果没路,就得原路返回和平乡,再沿芷白线前往白寨。如果是这样,时间会拖得很长,且导致中途数个车站无缘参观。犹豫了一阵,决定以人字桥为重点,赌一把。

刚出芷村镇,看到一座3孔石拱桥,滇越铁路上的桥梁,有石拱、钢梁、石拱与钢梁混合,共计3种形式。石拱桥最出名的是玉林山桥,钢梁桥最出名的是人字桥,最长的是白寨桥(已消失),混合桥最出名的是小龙潭花桥。

驶过石拱桥,我将与滇越铁路分开好长一段,而正是在这一段里,铁路沿线的景色,开始是喀斯特地貌,然后是异常险峻,其中最陡峭的一个悬崖,人称“老虎嘴”。所有这些,沿着公路走,无缘见到。

芷白线是条乡道,路面是云南特有的石塘路——由石头块构筑的路。前年行走滇缅公路时,遇到过好几次这样路面。

与滇缅公路不同的是,这里的铺路材料分为2种,除了不规则的石块,还有方方正正的砖块。

芷白线路况不错,车辆稀少。两旁的景色与铁路线一样,也是神似桂林的喀斯特地貌。

这条路上,有3个乡,新华乡、和平乡、白云乡。经过新华乡时,从地图上看到有几条小路,可以分别前往戈姑站与俚姑站,但都得原路返回,此时已是下午2点,时间有限,只好放弃。

沿着芷白线行驶50公里,来到和平乡,在一个极不起眼的小路口,转为向西行驶。这是一条很窄的路,偶尔才有块稍微宽些的地方,如果对向来车,会很麻烦,于是,加大油门——每次遇到这种路我都会这么做,尽可能缩短行车时间,降低会车的可能。

这条路大概是17公里长,从1900米降到875米,深入到一条山谷中。

虽然是条砂石路,但还算平整,更为幸运的是,全程一辆车也没遇到,我用了20多分钟,从和平乡来到人字桥。

阔别67公里,终于回到滇越铁路旁,跨越铁路的地方有人收费,汽车每次20元,村民的摩托车似乎是一两块钱。令我感到惊喜的是,此处有路可供沿滇越铁路继续前行。

交过路费时,被告知可以沿铁路往前走2公里,穿过2个山洞,便是人字桥。好在我带着照明灯,步行而去。

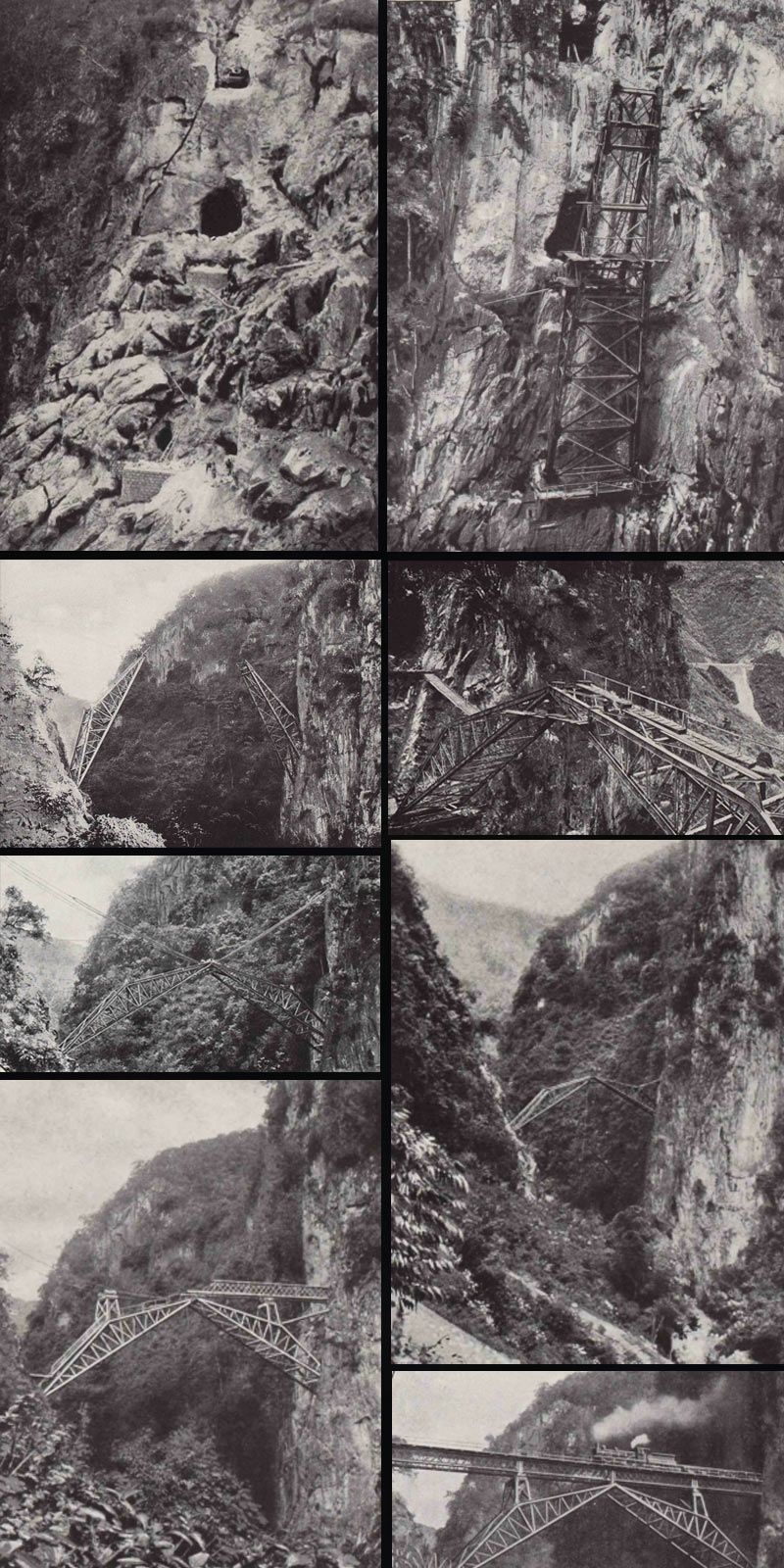

滇越铁路在这一段,高度迅速抬升,由此诞生了一个巨大的“几”字型展线。在展线顶端,两山都是绝壁,酷似“一线天”,只能在此架设桥梁。问题在於,两侧的隧道都是曲线,如果架设钢梁,必须首先开凿一条102米的直线隧道,时间与成本提高太多。

为此,法国滇越铁路公司进行招标,在8个竞标方案中,选中了法国工程师保尔·波登的“人字桥”方案。所谓人字,指的是该桥犹如一个人两臂伸平、双腿分开。而保尔·波登先生设计的另一座铁桥(在法国),与人字桥一样,完好地处于使用状态。

滇越铁路有数千座桥,长度仅67米的人字桥,却成为最经典的设计,它早已成为滇越铁路的标志。

人字桥距离谷底116米,1908年落成,工程历时20个月,800名工人为它献出了生命。

人字桥的所有部件,被设计成单件模式,每个单件重量不超过100千克,长度不超过2.5米,多数部件长度为1.2-1.5米。如此精心设计,是为了便于长途人力运输,更是为了便于在悬崖上组装。

人字桥的所有部件,都是在法国制造的,总重179.5吨。安装时,首先在隧道下方修建承重台,隧道上方开凿山洞,放置起重设备。组装好两个支臂后,将其合拢,再一点一点地组装桥面。

看到一篇回忆文章,讲述组装过程中,丝毫不差,对其精准度赞叹不已。事实上,我多次在宜家购买并自己动手组装家具,它的精准程度,与回忆文章里提到的人字桥,如出一辙。两年前在网上买了一个鞋柜,安装孔最大误差超过2毫米,当我还算客气地给了一个中评后,店家不依不饶,数次来电,非让我改成好评。言外之意是,才2毫米,根本算不上是问题,您就别那么矫情了。

不少人对德国汽车赞不绝口,特别推崇人家的精细度,可为什么在自己身上,就得过且过,放宽标准呢?咱们就不能像人家那样,把手头的每一件事儿,都精益求精地做好?

人字桥附近,有20余栋红色屋顶建筑,都是新建的,似乎是当地原有的村落。也许因为时常有游客前来,村民们在路边摆了一些食品摊子,出售米线、烤肉之类的,村里也有简易餐馆和旅社。人字桥下面,开辟成公园,每逢节假日,有当地人在此休闲。人字桥上面,有警察看守,只要不是游客太多的日子,允许游客上桥参观。

看罢人字桥,心愿满足大半,不过,据此不远,还有一座桥,也非常值得看。

站在人字桥附近的一块平地上,可以看到这条山谷的全貌,图中的白线,是铁路线,左侧是白寨站方向,右侧是倮姑站方向,也就是说,铁路围着山谷兜了一圈儿。因为这俩站高度落差800米,只好延长行驶距离——白寨站与倮姑站的直线距离不足20公里,铁路里程39公里,尽管如此,坡度还是达到了25‰的上限。关于滇越铁路,云南有个民谣:“蛇形的铁路,船形的火车,英雄的司机,不怕死的乘客”,指的就是这一带。

离开人字桥,沿着简易公路往前走。3公里后,路旁山坡上,出现一座火车站,它是波渡箐站。

波渡箐站,距离芷村站53公里,两者之间还有5个车站。

再往前6公里,又看见一座车站,它是冲庄站。因为时间限制,这两座车站我都没上去看——这一段公路、河流、铁路并行,但公路在谷底,铁路在半山腰。

冲庄站,距离波渡箐站7公里。

继续前行,遇到一个镇子,这里是湾塘乡。乡后的山坡上,是湾塘站。由于战争关系,这一带的数座车站,都是1957年重建的。

湾塘站,距离大庄站8公里。下图为湾塘站旧照。

湾塘站附近,有座芷村工务段所属的湾塘桥隧领工区,负责路线的维护,但现在已被撤销,人去屋空。

听说湾塘站附近有个瀑布,于是沿着铁路线寻找过去,可惜走了大约2公里,也没有见到。

据说,当年滇越铁路上的旅客列车,每逢接近湾塘站,列车员都会要求乘客关闭车窗,以免淋浴。如此诱人的画面我没能目睹,只好借用铁路摄影专家罗春晓先生的一幅作品,神游一番(火车在右下方)。

滇越铁路沿线,不仅风景优美,民族风情也是一景。全线穿越12个民族的聚居地,南溪河谷这一带,以瑶族人为主。

湾塘站之后是白寨站,也是个裁撤站,站房建筑不是历史原物。

白寨站,距离湾塘站12公里,海拔390米。

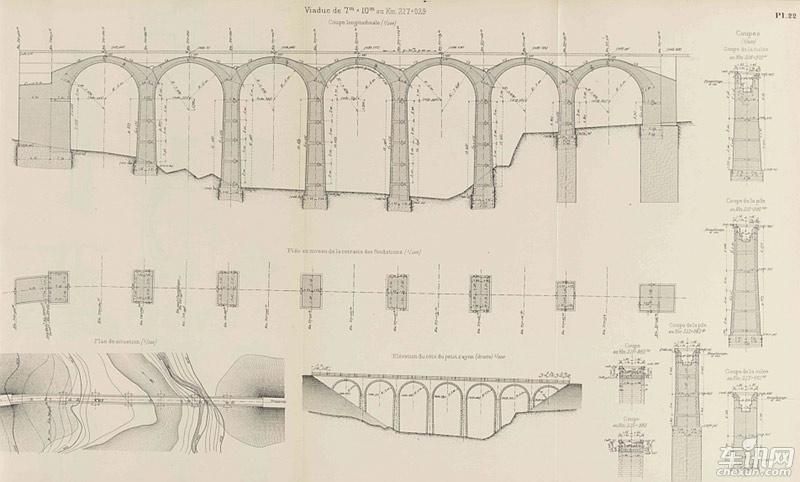

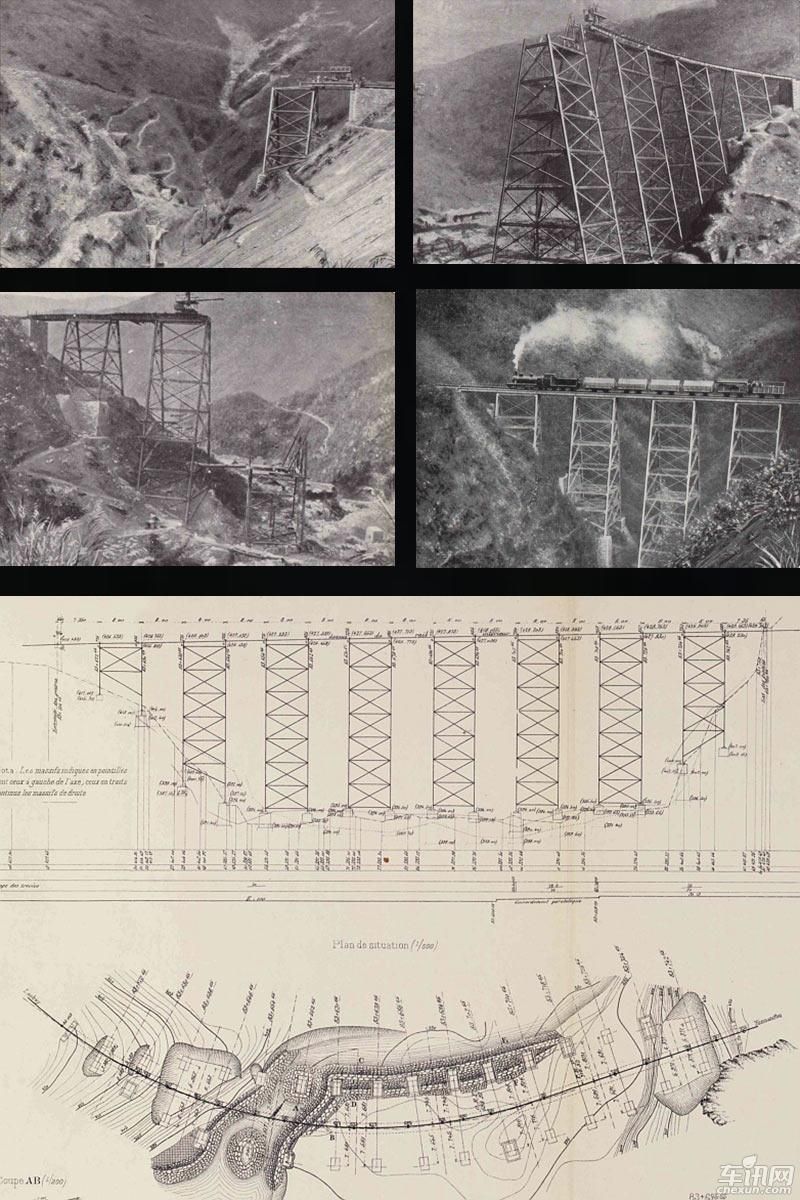

不过,站北2公里处,有座大桥,值得一看。这桥因靠近白寨站,被称为白寨大桥,桥的走向呈弧型,桥北与隧道直接相连,桥长136米。最早,这桥是座全钢桥,靠8座钢塔式桥墩支撑,其中有4个桥墩高34米,相当于11层楼。1940年,民国政府拆除铁路时,将这座桥拆除。虽然所有部件进行了编号,但到1957年修复铁路时,并未复原,而是用石头垒砌出5个桥墩,失去了原有的风采。

如今,只能从老照片里,一览白寨大桥的原貌。有人说它很像是平放着的埃菲尔铁塔,那塔建于1889年,比滇越铁路早了20年,属于同一时代的产物,自然是风格相同。类似宏伟的桥,在缅甸的曼德勒与腊戍之间,还能见到一座,非常珍贵。

在日军没有占领越南之前,滇越铁路是日本空军轰炸的目标。于是,滇军60军被布防在铁路沿线,保护铁路。人字桥两侧的山顶,当时都布置了高射炮,再加上人字桥两侧山势狭窄,日军没能得逞。白寨大桥地势开阔,轰炸相对容易,当一列火车行驶到这里时,恰遇空袭,司机全力加速,试图冲进隧道躲避,但后部车厢还是被命中,中外旅客死伤200余人。那几年,整个云南饱受空袭摧残,直到美国志愿援华航空队来到云南(俗称飞虎队),才算解脱。

事实上,如果时间足够,沿着白寨大桥继续往北走4-6公里,还能看到2座钢架桥。而在白寨/湾塘站这一带,一共有8座钢架桥。

离开白寨站约2公里,来到326国道上,接下来的这段路,是此次旅途中最好走的一段,路面较宽且平整、铁路就在身旁。此时距离中越边境还有80公里,车站还有9座。第1座是白鹤桥站,第2座是腊哈地站。腊哈地站是在用站,这里的海拔为250米,比刚才人字桥的875米,降低了不少。

腊哈地站,距离白寨站11公里,海拔250米。

看到一张腊哈地站的老照片,3辆机车喷云吐雾,很是壮观。滇越铁路通车时,法国人买了29台蒸汽机车,都是法国Batgnoues机车制造厂的产品,不久又添置了法国制造的MK51型重型机车28台,瑞士制造的MK52型机车5台,英国制造的GD51型机车6台,除了英国车质量太差,很快被淘汰之外,其余机车在滇越铁路上运行了至少50年,才被逐渐替换。

新中国成立时,滇越铁路的主力机车,是法国的MK51型,只不过被咱们更名为JF51型,JF的意思是解放。到了1958年,昆明机车修理厂仿造出4台JF51型,命名为东风号。

1958年,铁道部把山西境内的98台机车调往云南,主力车型是日本制造的KD55型,由此,滇越铁路上的机车有160台,涉及8个国家、15种车型。目前能看到的,是下图中的这辆583号机车,它就是KD55型,1897年由日本制造,前半生在山西服役,后半生在云南服役。我不知道它的具体退休时间,滇越铁路淘汰蒸汽机车是1978-1985年,也就是说,这台机车的服役期,可能长达81-88年。

1978年,青岛四方机车车辆厂制造出东方红21型内燃机车,试验成功后,于1979和1984年,共造100台,交付云南。其中,001号机车保存在云南铁路博物馆。其余机车,有些仍在使用,眼下每天在昆明牵引客车的,就是这个车型。那天在昆明见到的,是83号机车;在开远/河口之间,见过85号、101号机车。在河口,看到穿越国境的列车,机车也是东方红21型。

2003年,青岛四方机车车辆厂又研发了东风21型机车,它与东方红21型一样,目前都处于使用状态。在腊哈地站,我见到了4号机车,在宜良/开远之间,见过1号、5号、6号和12号机车。回顾滇越铁路上的机车历程,不禁感慨,咱的私家车,也能用这么多年,就好了。从某个角度来看,其实更环保。

腊哈地往南走66公里,是山腰站。那是个边境站,非常靠近终点站:河口站。至于腊哈地与山腰之间的5个车站——大树塘、老范寨、马街、南溪、蚂蝗堡,均已停用。

从人字桥开始,始终沿南溪河谷行走。腊哈地站之前,山势陡峭,之后,山势渐缓。南溪河两岸,植被茂密,靠近公路的地方,有许多香蕉、橡胶树等作物,一派亚热带田园风光。正值香蕉收获季节,看到许多农民把香蕉砍下,在一个水盆里过一下,然后装箱,送上货车。摘下来的橡胶都是青青的,据说只有这样,才能长途运输。

途中,经过大树塘和老范寨时,都没能进去看车站。原因相同,摊档、各色车辆拥堵在村口,进出村子的车辆,动弹不得。不想给自己找麻烦,隔着河观望一下,赶紧离开。

经过马街站时,路况很好,站南不足1公里的地方,有座新建的水泥桥,跨过南溪河,停车,步行一段,便能看到马街站。

马街站是1910年首批34站之一,但眼下已经看不到当时的建筑了。

再往前7公里,接近南溪镇时,河对岸是南溪站,站南200米处有座大桥。

南溪站同样是1910年的首批站,但现在也已经被裁撤。

过南溪站,往前走8公里,蚂蝗堡站。蚂蝗堡是个农场。这个不太讨人喜欢的名字,可以提醒人们,当年这里的生存环境,并不乐观。法国人决定沿南溪河修筑铁路时,就遇到了很多麻烦,由于气候炎热、潮湿,很容易患病,艰苦的条件使得招工极为不易,不管是劳工还是技术人员,都不太容易找到。特别是头几年,从欧洲招聘来的技术人员、管理人员,只有计划的一半。劳工的缺额则更大。有位曾在京张铁路上工作过的欧洲工程师,推荐有工作经验的一批天津劳工,经过体检合格的5500人,来到南溪河没几天,就跑了3000人——忍受不了这得环境。

建筑公司为了能把人留住,尽量改善待遇。先是提高工资,然后是加强医疗。150公里的南溪河谷里,开设了7个医疗点,每个点都配有从欧洲聘请来的医生。在疾病高发期,又增加了14个临时救护站,每个劳工都有一本医疗卡,免费治疗。饮食方面,雇佣了大量驮马,日夜不停地往工地运食品,仅运送大米的驮马,就多达5000匹。由于道路艰难,驮马要价很高,其它地区驮马的运费是每吨公里0.06法郎,但在南溪河这一带,每吨公里涨价到4法郎。看到这个数字,我很惊讶,这一带做驮马生意的人,在法国人修铁路那几年,估计没少赚钱。

6年的施工期里,建筑公司招募劳工总数为6.07万人——云南0.93万人,广西2.43万人,广东0.33万人,天津0.55万人,福州与宁波都是0.1万人,此外还有越南1.63万人。令人惋惜的是,1.2万名劳工与80余名欧洲技术人员,死在了工地上。后者的墓地有一个在开远,但我没找到。

蚂蝗堡站已经停止使用,站房建筑,看上去年头不会很长。

过了蚂蝗堡站,公路与铁路分手,铁路仍沿着南溪河,公路则先往西、再往南,接近高速公路出入口时,左转往东去,便能来到山腰站。

山腰站,距离蚂蝗堡站10公里,海拔86米。

抵达山腰站时,天色已暗,还下着雨。山腰站是个国境站,1957年重建,是当时全国8个国境站之一,中越之间的国际联运业务,是在这儿办理的。1979年,越军炮轰山腰站,1991年才修复。

山腰站的下一站,是终点站河口,铁路距离6公里,公路距离约13公里。

从山腰站到河口站,途中经过了河口北站,它与滇越铁路无关,是昆明与河口之间新修铁路的终点站,从昆明坐火车到河口,行程6小时,每天上午、中午、下午和晚上,有4趟车。

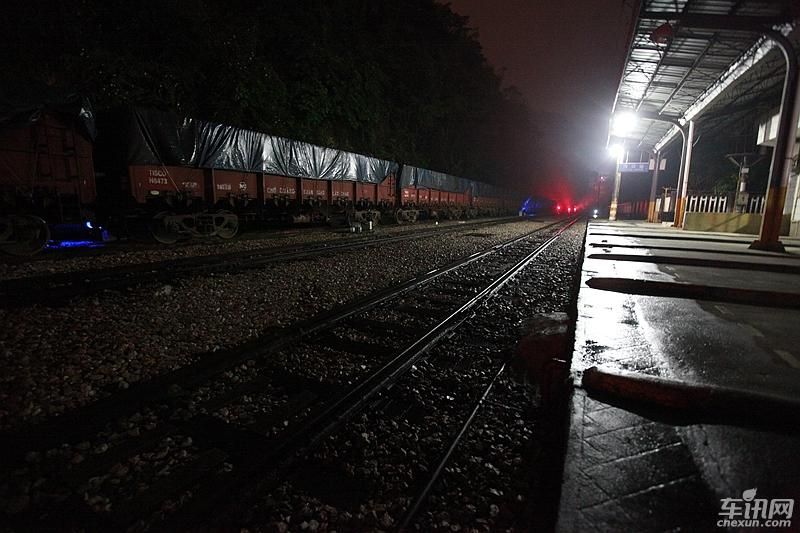

在夜幕中,冒着雨,终于来到了河口站——3天前,我从昆明出发,沿着465公里的铁路线,行车千余公里,从海拔2000米,走到海拔85米。

河口站,距离山腰6公里,海拔85米。

站台旁,停靠着2列货车,听说,眼下中越之间,每天都有货运列车通行。

这钢轨从昆明开始,一路上翻越了数不胜数的山峦,伴随着南盘江与南溪河,走到这里。再往前,它将踏出国门,朝着大海奔去。

火车站不远处,有座界碑,对面,是越南老街省的老街市。

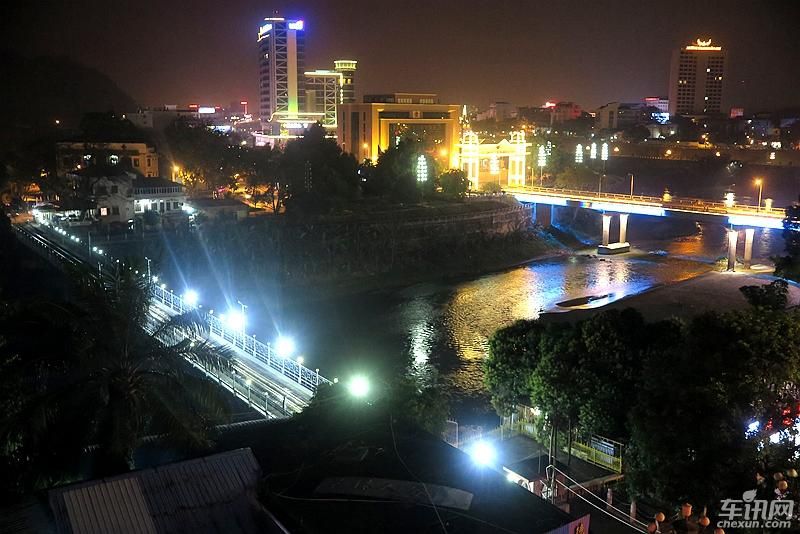

滇越铁路跨越国境线的旁边,有座铁路局所属的饭店,位置得天独厚。已经连续奔波3天,多少有些劳累,赶紧入住,喘口气儿。窗外的夜景,实在漂亮。

滇越铁路就在我的脚下。跨越国境的大桥上,灯火通明。不过,我国一侧的灯似乎更亮一些。越南那边,灯的数量虽多,但亮度明显弱了许多。

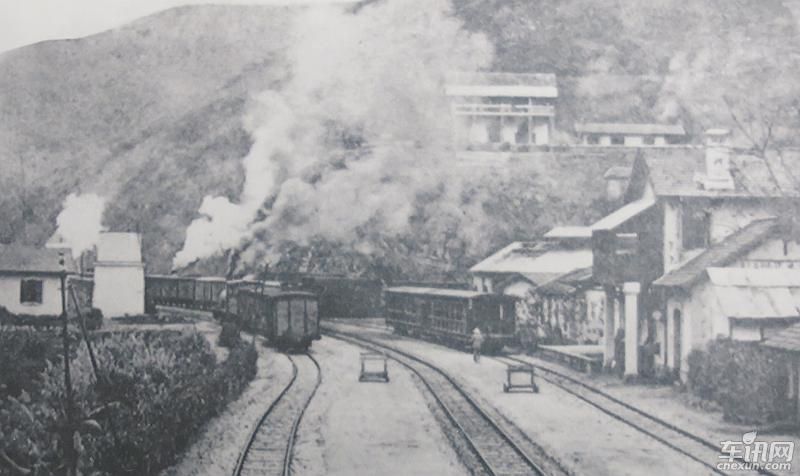

清晨,望出窗外,国门就在滇越铁路旁边。1910年,滇越铁路全线贯通后,为保安全,云南境内的列车只在白天行驶,分别在昆明/开远、开远/河口之间,每天对开一趟旅客列车。也就是说,当时的旅客,从昆明出发,第1天夜宿开远,第2天夜宿河口,第3天抵达终点海防。在百年之前,这样的速度已经很可观了,直到抗战时期,人们依旧选择乘船到海防,然后转火车前往昆明。在很多年里,这是最好走、最便捷的一条通道。

滇越铁路踏出国门地方,咱们这边是河口,河口在民国年间曾被列为特别行政区,现在是河口瑶族自治县。之所以称为河口,源于此地是红河与南溪河的汇合处,下图左侧河流是南溪河,右侧是红河。

在南溪河上,架设着铁路桥与公路桥,但公路桥似乎只能走行人与人力车,并未见到汽车,据说附近另有汽车过关的地方。

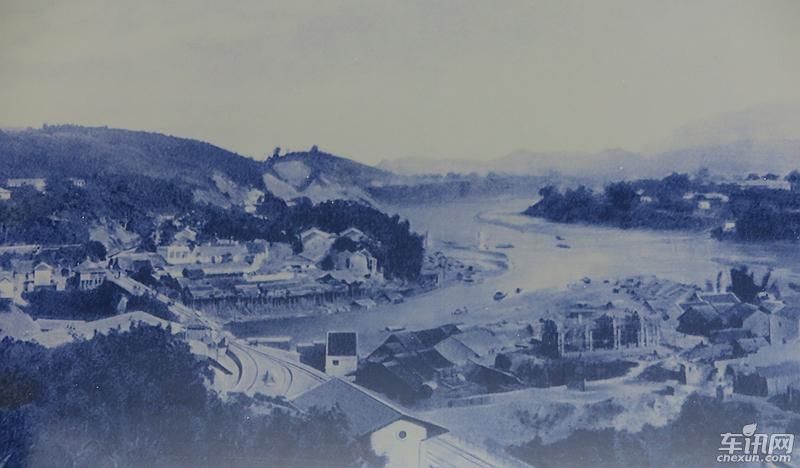

下图是一张河口的老照片,当时只有铁路桥。旧照与上图基本上是同一角度,但高度不同——旅馆后面有座山,叫四连山,这张旧照应该是在山上拍的。我曾试图到山顶,寻找昔日的四连山炮台,但没走多远,就被拦住了,现在是军事禁区。

旅馆旁边的河口站,早已停止客运业务。我国赎回滇越铁路以后,从昆明始发的客车,主要前往宜良、开远、蒙自,直到1994年,才有了昆明到河口的直达列车,1997年,又开设昆明到河内的国际列车,仅仅过了5年,在2002年就停运了。

这是一张河口车站的旧照,站房建筑比眼下的这座,气派多了。

车站前面200米处,是跨越国境的铁路桥。从昆明北站算起,到这儿的里程是464公里+350米。

这座铁路桥,在抗日战争和对越自卫反击战中,两度被毁。

打探不到具体行车时间,只好回到房间,架起相机,等待着跨境列车。

百米之外,越南老街市的景色,清晰可见。

终于等到一趟列车,从中国开往越南。牵引车是东风红21型,也就是青岛在1978-1984年制造的那批车,看车身编号似乎是越南的。

铁路对面50米处,是一栋很漂亮的房屋,它是昔日的海关,原来由3栋房屋组成,如今只剩下这一栋。屋内是河口起义展览,屋外是个餐馆,环境不错。

海关北侧,是1937年修建的邮政局。

海关西南侧,是如今的关口所在地。由于此行是临时决定,没来得及在北京办理越南签证,来到口岸,看到附近有N多家旅行社,本以为能办个临时出入证,问了几家,均只办理团队旅游,无奈,只好做罢。毕竟,我不想到对面旅游,只是想看看老街的车站。看来,这个打算只能留给下次,办了签证再过去,从老街乘火车前往河内、海防,把滇越铁路完整地走一遍。

秦始皇时代,今天越南的大部,属于秦朝领土。秦朝灭亡时,统领这一带的地方官,创建南越国,国都广州。汉武帝灭南越国后,越南大部分地区变成汉朝领土,这情形维持了很多年,直到五代十国,才脱离中央王朝独立。因为唐朝在此设立过安南都护府,故称安南。到了清朝中后期才改成越南。据说当时越南统治者想改名为南越——恢复古名。朝廷一想,古代的南越国,还包括着广东与广西,没同意,于是掉个个儿,叫越南——越南虽独立,但认中央王朝为宗主国。越南在隋朝、元朝、明朝,时不时地与中央王朝发生战争,但藩属关系还在。

清朝后期爆发中法战争,中国失败,越南从此彻底脱离中国,纳入法国势力范围。后来越南与西方世界开战,中国不惜成本、全力援助。战事尚未结束,中国与苏联关系恶化,爆发军事冲突,中国为抗衡苏联,与美国和解,苏联遂全力支持越南,随后又出现入侵柬埔寨以及排华事件,最终导致中越两国在1979年大打出手,史称对越自卫反击战。

一连串的恩恩怨怨,足以说明,两国交往,不可能永远是朋友,也不可能永远是敌人,一切只能以自身利益为导向,以双赢互惠为基本目标。这么简单的原理,至今有人仍弄不明白,时常一相情愿。

在关口,看到成群结队的越南小贩,推车过境。据说过境时以车缴税,每次10元,故小贩们将自行车加长加宽,尽量多装,听说最高可达800公斤。

河口车站斜对面,有个环境很雅致的茶餐厅,坐在那里,身旁就是南溪河,不远处就是滇越铁路桥。在这里,我的滇越铁路旅游,即将画上句号。此时,有必要总结一下对此行交通工具:朗逸的感受。

朗逸上市数年,我几乎没怎么关注它,作为大众汽车的A级车,它似乎有些出身不正。众所周之,高尔夫是大众汽车较为成功的车型,捷达是高尔夫的三厢款。第1代捷达诞生于1979年,第2代捷达于1991年进入中国,至今仍在生产,随后的第4代、第5代、第6代捷达,都进入了中国,分别起名为宝来、速腾。在这一序列中,找不到朗逸,因为它实际上是上海大众的自主车型,是专为中国市场开发出来的。也许正因如此,朗逸更符合国人的胃口,受到欢迎,理所当然。

谈论朗逸出身,其实没什么价值,关键在于,它符合人们的需求。这一路上,我切身感受到了这一点。它非常好开,方向、悬架、油门,3大主题几乎无懈可击,舒适感与内饰手感均很不错,完全对得起它的价格。更主要的是,我开的这辆朗逸尽管只是1.6排量,但动力毫无问题,即使在那些崎岖而狭窄的山道上,照样游刃有余。至于油耗,粗略估计,百公里大约在6升多,不足7升。

尽管我本人对轿车毫无兴趣,但还是为朗逸说了一堆好话,因为我知道,喜欢轿车的人相当多。作为一辆10-15万元的车,朗逸的性能无可指责,配置较为丰富,再加上上汽大众的服务(这一点我已经体会了10余年),受到欢迎,当在情理之中。

法国人修建滇越铁路的初衷,不是为了帮助咱们发展经济,但在客观上多少起了些积极作用。就拿烟草来说,铁路通车前,每月进口香烟不过六七箱,火车通车后,陡增100倍。巨大的市场需求,刺激了云南烟草业的发展,很快,云南出现了4家自己的烟厂,阿诗玛、红塔山、小熊猫、玉溪、云烟,直至今天,这些香烟仍是产销两旺。至于个旧的锡,更是因为铁路而畅销世界,被誉为锡都,而当时的个旧便拥有电台,直接与伦敦金属交易所通联。

中国在很长一段时间里,无法正视国与国之间的商贸往来,总是用藩属纳贡的思维,理解现代贸易。这种狭隘,让中国吃尽苦头。今天的中国,虽然以各种形式与世界连接,但狭隘思维,并没有完全消除。但愿能够尽快进步一些,这样的苦头,别在吃了。

说明:1,本游记所有数据,来源于法文版《滇越铁路》、中文版《滇越铁路百年史》,以及云南铁路博物馆。

2,配图中车辆牌照处的“车讯网”标示,是每次拍照时,临时覆盖的。

3,本文所述滇越铁路,正式名称为昆河线,历史上称滇越铁路滇段。

星爷—汽车使用爱好者、汽车媒体评论人。1988年开始驾车周游列省,至今不辍;2001年开始为媒体做汽车评测,阅车无数。

星爷从不单纯迷信汽车品牌,更不盲目崇拜汽车动力,秉承汽车是工具的简单思想,把汽车的功能发挥到极致。物尽其用是星爷最大追求。《星爷说车》实乃休闲茶馆,汽车生活,驾驶心得、旅行感受,凡与车相关的话题,都将在“茶馆”与大家分享。

点击下图即可进入《星爷说车》专栏。

状态

状态

点击完成分享

点击完成分享

{{item.mainInfo.fromUserName?item.mainInfo.fromUserName:item.fromUserName}}

{{item.mainInfo.createTime?item.mainInfo.createTime:item.createTime}}

{{item.mainInfo.content?item.mainInfo.content:item.content}}