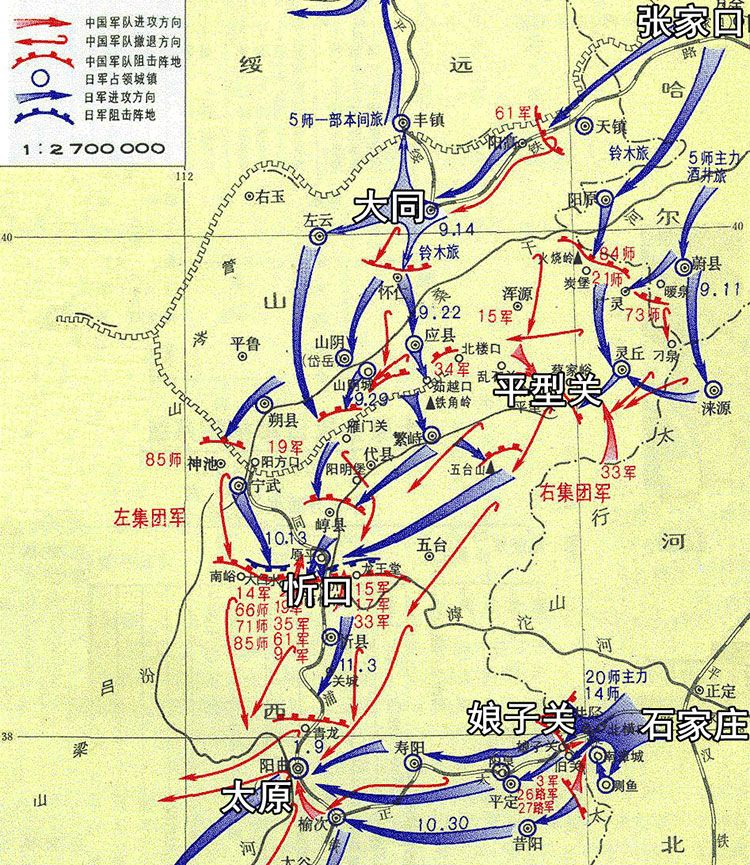

【车讯网 报道】离开平型关,驾车来到忻口。当年,我军在这儿,再次建立防线,继续抵抗,史称忻口战役。战役持续21天,最终,由于日军另一支部队从石家庄攻入山西,忻口守军被迫放弃防线,不久,太原沦陷,华北地区正面战场的抗战,到此结束。

上篇游记最后说到,9月30日,平型关战役结束,参战部队陆续后撤,日军趁势逼近。

由此,19军军长王靖国接到第二战区司令长官阎锡山的命令,在阳明堡和崞县(现在的崞阳镇)阻击日军。阻击战从10月4日打到8日,支撑不住,撤退。

10月1日,34军196旅奉命在原平阻击7天,到10月7日,阎锡山又给加了3天。此时,日军已攻入城内,阻击战演变为巷战,两军逐屋较量,终于坚持到10月10日,完成任务,夜间突围时,旅长姜玉贞牺牲,全旅4000余人,据说只剩下五六百。

这两场阻击战,是为了在忻口建立防线,赢得时间。

忻口战役的地点

忻口是个村,村东有滹沱河,过河不远,进入山地——这是五台山的余脉,连绵不断,越往东越高。

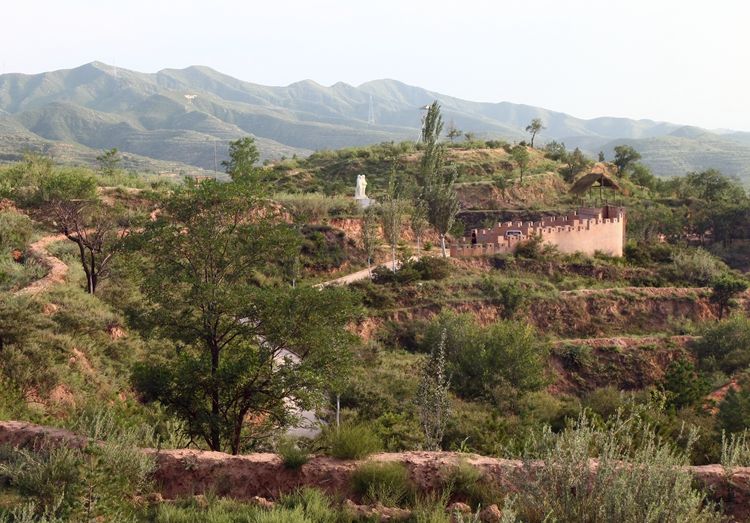

村西紧靠忻口山(亦称金山),东西宽约4公里,南北大概15公里,南高北低,北部不太像山,更像丘陵,或者说更像黄土高原的景色——山由黄土构成,因雨水冲刷,形成许多沟壑。最北头的山脚下,是北云中河。别看河畔的山没多高,战役期间,双方反复争夺,战况最为激烈。

忻口山往西10公里,是高大的云中山,两山之间,是一片平原。最早,南来北往的交通,都走这片平地。阎锡山主政期间,修筑铁路和新公路,俩路改走忻口山东侧,经忻口村往南奔忻州,与忻口山西侧的老路相比,里程略有缩短。

忻口战役的防线

平型关战役刚结束,阎锡山立即调集大批人马,借助忻口左右两侧的山地,建立防线。防线最东端是龙王堂村,最西端是南峪村,两村之间直线距离约29公里。

忻口战役的兵力

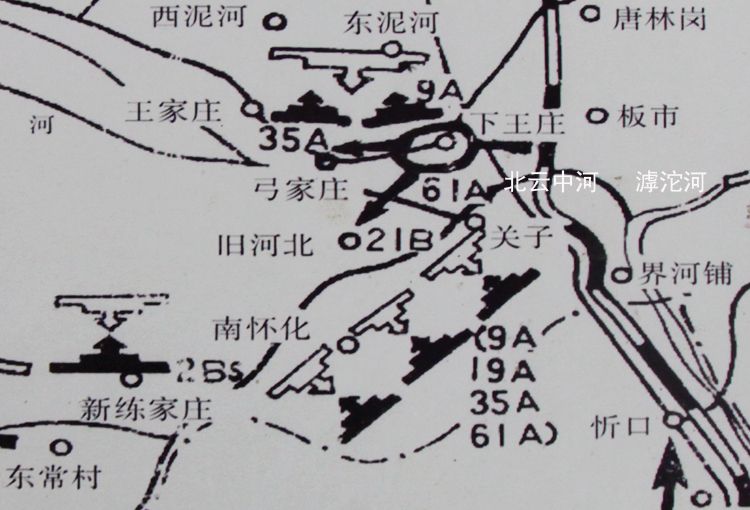

防线分为3个区域,由7个军负责。下图只标出军级单位,实际上,还有许多独立师和独立旅参战,比如,在左翼兵团当中,有孟宪吉的68师、郭宗汾的71师、段树华的72师,中央兵团有独立第5旅,等等。

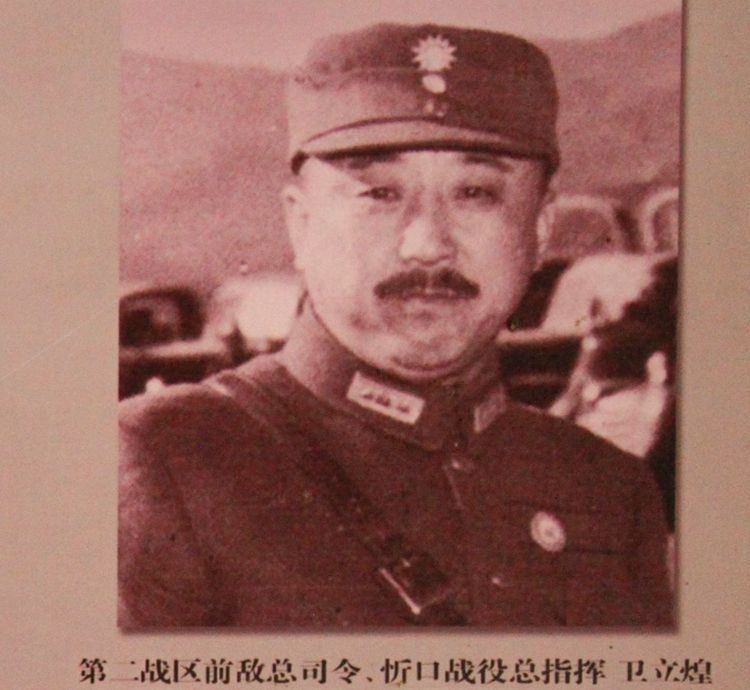

根据番号统计,正面战场共投入大概103个团。此外,敌后战场还有八路军的3个师、共计15个团(12个番号团,3个编外团)。由此估算,我军总兵力大致在18-20万人之间。战役总指挥是卫立煌。

日军方面,主要是第五师团和关东军察哈尔派遣兵团,开战后另有萱岛支队、109师团一部、独立混成第一旅团一部等增援。根据番号推算,参战部队共有步兵大队27个,步兵中队2个,其它兵种(不含辎重兵)21个大队、2个中队。上述推算如果准确的话,日军总兵力大概在5万人到6万人之间。

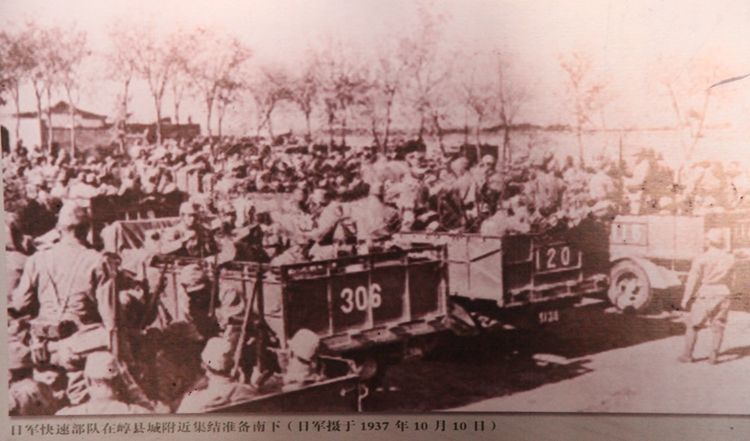

关于日军人数,还有多种说法,有人认为是7万左右,也有人认为是3万出头儿。下图是10月10日,日军出动时的历史照片(本文所有历史照片均源自相关的纪念馆、展览室,拍摄者不详。)

忻口战役的时间

战役从10月13日正式打响,直至10月底,几乎打了个平手,最后几天,基本处于对峙状态。恰在此时,占领石家庄的日军,突破娘子关防线,逼近太原,阎锡山只得下令撤兵。最终,在11月2日撤退,战役总历时21天。

虽然结果令人遗憾,但忻口战役规模庞大,我军抵抗顽强,国共配合默契,给日军造成的伤亡比较大。

如果能有水平高超的导演、制作精良的团队,把这段历史拍成连续剧的话,精彩程度也许不亚于《兄弟连》,因为,它的内容很丰富。

究竟有哪些内容?接下来,与您分享我的探访过程。

第一站:代县

早上,一路往西,先是经过繁峙,不久又经过代县。代县城中心有座边靖楼,挺有气势,最早是朱元璋时代建的。

代县北边,有道东西走向的山,属于恒山的一部分,如果翻过它,往北去的话,一路平坦,先是应县,然后是大同。

山中,有座雁门关,它是昔日从代县去大同的必经之地。上下图都是我在十多年前拍的,这次因为时间不够,没去,听说已经开发成旅游景区了。

东条英机率领的关东军察哈尔派遣兵团,从大同南下,经过雁门关,在忻口与我军作战。战役期间,八路军120师358旅716团,两次在雁门关附近设伏,打死打伤日军500余人,击毁运输车30余辆,很好地配合了正面战场。

第二站:阳明堡

离开代县县城,沿108国道往前走10公里,途经阳明堡镇,镇西南方向4.5公里处,在一片农田当中,是阳明堡机场遗址的所在地。

这是个简易机场,据说建于1937年9月。我猜,它也许是阎锡山筹划的平型关战役当中的一部分。因为,该战役最终是要在繁峙、砂河一带,与日军决战。在靠近战场的地方建个机场,无论作战还是保障,显然有必要。

不过,平型关战役的实际进展,没能像阎锡山设想的那样,机场也就没能派上用场。

没想到,日军利用了它。

忻口战役期间,日军把它变成前进基地,24架飞机从早到晚不停地出动,或侦查、或轰炸,给我军带来不小的麻烦。

八路军129师769团,在团长陈锡联的部署下,以一个营的兵力,于10月19日深夜,潜入机场,用手榴弹把24架飞机全部炸毁,并歼灭机场守军百余人,我军伤亡30余人,营长赵崇德牺牲。

从10月20日开始,忻口战线上的中国军人突然发现,日军飞机没像前几天那样来轰炸。当人们得知是八路军把机场来了个连锅端,从总指挥卫立煌到普通士兵,都赞不绝口,大家说:比增援一个师都管用。

此外,10月26日,129师386旅772团3营,奉命在七亘村设伏,打击了进攻娘子关的日军后勤供应。

上面说到了120师和129师,您或许会问,115师呢?

115师同样有着不错的战绩。忻口战役第1天,343旅在小寨设伏,断绝日军交通——您还记得上篇游记吧?平型关大捷就是在小寨附近,也就是说,115师在同一个地方,打了两次伏击。

随后,344旅688团于15日进攻砂河,18日进攻繁峙。独立团则于15日在广灵设伏,歼灭百余日军,缴获运载军用物资的大车120辆。

由于八路军在敌后游击,日军前线部队与后方大同、张家口等地的交通受到干扰,据说曾一度被迫用飞机,向前线运送给养和弹药。

如果不是娘子关失守,忻口战役说不定会以国共两军南北夹击而告终。

第三站:下王庄与北云中河

过阳明堡,沿108国道,继续往前47公里,来到下王庄。忻口战役期间,这里是公路上我军的最前沿,由1个团和1个营驻守。

下王庄之后500多米,是北云中河,过了河,立即进入忻口山的范围,所以,我军在这一段的防守,基本都是沿河为一线阵地,河南岸的山坡上是二线阵地。

山坡什么样呢?请看下图。

这是我站在河畔,往南拍的——此处是忻口山的最北端,是整座山的初始阶段,所以比较矮。照片左侧是如今的108国道,继续往前4公里,是忻口村。忻口战役虽有忻口二字,但真正打仗的地方,不在忻口村,在东起龙王堂、西到南峪的几十公里范围之内。

其中,中央战区的主战场,在忻口山的北部。当时,第一个达到防线的部队,是第9军的54师,在军长郝梦龄和师长刘家麒率领下,10月8日进入阵地,完成部署。

战役打响后,日军率先突破南怀化一线阵地,随后攻入山区,由此,我军与日军在南怀化和关子村之间的山地上,反复争夺。这是一条长度不足2公里的战线,我方先后投入9军、19军、35军和61军,战况最激烈时,据说几乎每天损失一个团,最终从阻击战,演变成对壕作业,惨烈程度,超出想象。

所以,当我走到北云中河,没有立即往南去忻口,而是右转往西,先去看看主战场。

第四站:关子村

右转处,路边是关子村,这是新建的,抗战时期的关子村,在西边大概400米处。无论老村还是新村,背后都紧贴着忻口山。

关子村和南怀化村的部分村民,祖上是赵训,他的爸爸,就是那位当了1年多的皇帝和将近30年俘虏的宋钦宗。

第五站:南怀化

过了关子村,往西南方向走3公里,是南怀化村。村里很整洁,村中心有座纪念馆,一是纪念忻口战役主战场,二是纪念南怀化惨案。

忻口战役打响后不久,日军占领南怀化,出于报复,他们对村民进行屠杀,766人遇难——当时村内有204户1020人,战后幸存104户254人,100多户被杀绝。同时,附近来此避难的村民,也有510人遇难。

第六站:南怀化主战场遗址

驾车从西往东穿过村子,出村后立即上坡,从这儿开始,往东去的一大片山地,都是当年的主战场。

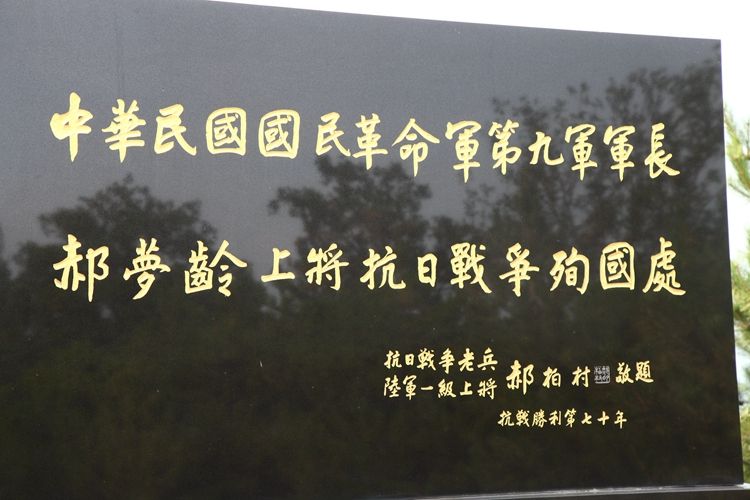

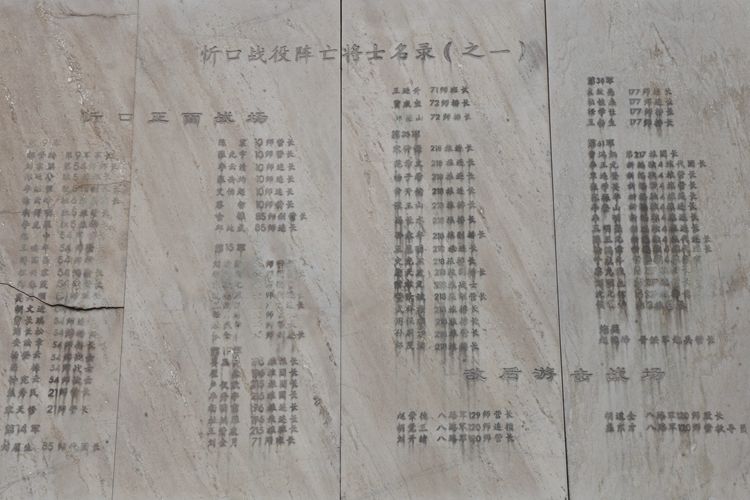

行车600米,路旁有座南怀化保卫战英灵纪念碑。它不光是纪念被日军屠杀的村民,同时纪念9军军长郝梦龄、54师师长刘家麒、独5旅旅长郑廷珍等2万多名将士,他们都是在南怀化战场上,为国捐躯的。

根据现场示意图得知,纪念碑旁边,是大梁道阵地,17军21师的一个团在此把守,师长李仙洲亲临阵地指挥。开战第2天,李师长肺部中弹,险些丧命,麾下部队继续抵抗,将正面之敌几乎全歼。

沿着水泥路,继续往东北方向,行车1公里,来到一个小型停车场,停车场西侧,是一片面积不大的开阔地,种了许多松树,中间立着一块碑。

碑上写着:中华民国国民革命军第九军军长郝梦龄上将抗日战争殉国处。

忻口战役打响后的第3天,南怀化一线阵地被突破,为夺回失地,16日拂晓,军长郝梦龄和师长刘家麒亲临前线督战,不幸中弹,两人同时牺牲在火线上。

停车场的东侧,是一个比停车场高出几米的台地,海拔约920米,顶部面积很大,北侧有座铁塔供游客登高看景。

台地南侧是忻口战役烈士纪念碑,旁边还有61军72师433团团长曹炳、19军215旅429团团长卢仪欧等人的纪念标,他们都是牺牲在这儿的烈士。

台地棱线处,复原了一些战壕。

出发前,友人老熊给了我两本参加忻口战役的将士回忆。从书中得知,当年我军的战壕,均为野战工事,且大都比较浅,即使步枪子弹,有时也能击穿,如果炮弹,更加难以抵挡。

回到停车场,接着往前走——停车场的北侧,是个下坡,250米开外,水泥路到头,旁边是片开阔地,中间有个夯土墩台,很像长城沿线的烽火台。烽火台往北有条很窄的土路,如果沿着它下山,就是刚才说的关子村。据说,这座烽火台是南怀化村与关子村的分界线。

有些资料里,把烽火台的所在处,称为204高地。我的表显示此处海拔约900米,不知道204高地的名称,从何而来(南怀化村海拔约830米)。

如果它确实是204高地的话,当年,这里曾反复易手,争抢极为激烈。据201旅少校参谋贾宣宗回忆:一昼夜之间,日军占领6次,我军夺回7次。

站在烽火台旁边,往南看,200米之外,是刚才说的停车场、郝将军殉国处、烈士纪念碑。

离开烽火台,沿来路往回走,不远处的路边,又有一座高地,叫长畛阵地。据我在现场看到的说明牌,该处由19军70师215旅负责,从10月17日守到11月2日,撤出阵地时,全旅仅剩300余人。

过了长畛阵地,往南200米,是刚才从南怀化村上来的三岔路口,路口东边儿不远,水泥路消失,沿土路继续往南大约700米,左手出现一个更为醒目的高地(红色箭头所指)。

根据现场示意图得知,此处是1300高地,当我爬到山顶,表显海拔约950米,山坡的坡度很缓,顶部大致呈方形,边长约百米左右。

据现场介绍,此处的战斗同样激烈,前后共有7个完整的团与日军作战,最后,总共只撤下来2200人——相当于1个团多一点儿。

山顶立着一座碑,写着:国民革命军独立第五旅旅长郑廷珍将军暨所部官兵忻口抗战殉国纪念碑。

忻口战役打响时,独立5旅原本处于二线,在后方承担警卫任务,开战后第3天,得知南怀化阵地告急,旅长郑廷珍主动要求增援,获批后,亲率先头营对日军发动进攻,不幸中弹,以身殉国。

旅长牺牲后,下辖614团团长李继程代理,继续进攻,不到2个小时,包括李代旅长在内的两营官兵,几乎全部阵亡,旅长一职转至615团团长高增级。就这样,全旅官兵在这片山地上,连续作战18天,伤亡1300多人。

1300高地西南方向,还有一个制高点,上面架有铁搭,海拔1000米。根据方位和亲历者的回忆判断,它也许是小红山。

据35军211旅422团团长王雷震回忆:该团在小红山及周边山地,作战17天,打死打伤日军1100多人,自身伤亡421人。

在亲历者的回忆中,有这样一个细节:由于我军重武器相对不足,为了有效杀伤日军,唯有近战——当日军距我军阵地只有四五十米时,我军才开火,并最终以拼刺刀的形式,将日军打垮。

毫无疑问,这样的战法,对人的意志和体力,消耗极大。而我军许多部队,都一直坚守阵地,从头打到尾,全程参加了忻口战役。

忻口战役总共21天,10月底的山区,气温已经比较低了,别说打仗,就是什么都不干,在野外呆3个星期,有多少人能坚持?

我相信,多数人做不到。

当我写到这段的那天,下了点儿雨,很小的那种,牛毛细雨。地铁里,一些20岁出头的人,居然穿上了外套;出口处,更多的人拥在一起,因为怕淋雨,都想提前打开雨伞。

忻口战役虽然涌现出许多英雄和英雄事迹,令人遗憾的事儿,也不少。

战役后期,我军发现日军焚烧战友遗体,判断日军面临力竭,显然,这是发动反攻的好机会。一位高官阻止道:还是保存实力吧,部队拼光了,我们在老蒋面前还有活路吗?

115师在乔沟打伏击那天,附近的晋绥军如果出动,左右夹击,应该能取得更大战果。可他们按兵不动,坐失良机。

类似这种事儿,还有许多。

说起来,倒也能理解。毕竟,起事之初,胸无杂念,万众一心;成事之后,结党营私,贪图所有。此等循环,无穷无尽,经久不衰。有道是旁观者清——甲午时,日寇一谍总结:看似人人痛恨贪腐,实则痛恨自己没机会贪腐。

第七站:大白水

站在忻口山上,往西看,10公里之外的云中山,隐约可见。俩山之间,是一片平原,平原上的许多村,在忻口战役期间,都爆发过大大小小的战斗。

其中之一,是大白水村,它在南怀化村西边7公里处。当时,驻守在此的我军,虽然伤亡惨重(其中1个团只剩下不到1个营),可始终坚守,没有丢失阵地。

据14军代理参谋长符昭骞回忆,日军曾有3辆坦克闯入村内,威胁极大,有人惊慌失措,他提议火攻——先把汽油泼上去,再用手榴弹引燃,成功烧毁1辆坦克,另外2辆见势不妙,赶紧逃走。

当晚,上级调来4门战防炮(德制37反坦克炮),我军选择村里大户人家的厚墙——估计就是乔家大院的那种——连夜开凿射击孔,为不暴露,特意留下最后一点儿墙面。次日,日军坦克再次来袭,我军隔墙射击,成功击毁多辆坦克。

第八站:防线最西头儿

大白水村往西6公里,是朦腾村的老村,这里属防线西端,西北3公里处,是防线的尽头南峪村。尽管如此,日军对这儿也发动过猛烈进攻。据亲历者回忆,一天之内就向我军阵地发射520多枚炮弹,我军120人的连队,最后只剩30人。一位代理排长面对日军进攻,一口气投掷60颗手榴弹,颗颗都扔出50米开外,由于战功,升为连长。

在另一个阵地上,营长派出一个班,驻守最前沿的一小块高地。由于日军炮火过于猛烈,大家以为全班集体阵亡。此时,日军开始进攻,为了不丢阵地,营长赶紧派人,想抢在日军前面把小高地守住。就在这时,小高地上突然响枪,打死走在最前面的日本兵,其它日军赶紧卧倒,我军趁势冲上高地,将敌击退。原来,小高地上有一名小兵幸存,虽然双耳已被震聋,但他临危不惧,靠一发子弹换来全营阵地的安全。

第九站:忻口

站在忻口山,往东看,层层山峦,远处是五台山,近处的山背后,是忻口村。当我探访战场遗址之后,回到108国道,往南4公里,来到这个村子。

下图,是我站在忻口村的南侧,往北拍的。大致能看出忻口的“口”之所在,以及忻口村全景,就连远处的原平市区,也隐约可见。

忻口战役期间,忻口村属于后方。村南端的火车站,每天都有火车从太原运来军需物资;村北端的红沟(亦称后沟)和旁边的红崖湾,事先建有战备窑,此时成为前线司令部;从红沟往西北方向走2公里,就是刚才我去过的那些阵地。

在忻口村的抗战遗迹中,最为主要的,是战备窑。

这些窑洞建于七七事变的前几年,属于未雨绸缪之作,共47个,每座窑洞的正面,都有石垒墙,好像城门,门额上写着“第×号”。

战备窑分为2个区域,一是红崖湾,二是红沟(亦称后沟)。其中,红崖湾的战备窑,如今紧靠108国道,尤其第1号窑,和公路几乎是零距离。

红崖湾的战备窑分为南北2组,中间隔着百余米。北段编号从第1到第5,共有6个窑洞(第1号有2个);南段编号从第6到第8,共有9个窑洞——第8号有2个,第6号和第7号都是3个,此外还有1个办公号。

红崖湾南侧300米处,路西有条山沟,最早叫后沟,因为它在忻口村的最北端,忻口战役期间被传成红沟(估计是口音问题)。沟的走向是东北/西南,沟内分布着6组、共计26个战备窑,编号从第9号到第20号。

进入红沟不足200米,是第9号战备窑,它有3个窑洞,门前开阔。战役期间,这里是中央兵团的前线总指挥部,第九军军长郝梦龄将军,就在这儿指挥作战,直到10月15日后半夜,离开窑洞,到前线督战,再也没能回来。

第9号战备窑的内部,有简单的抗战历史和忻口战役介绍。窑洞门前的牌子介绍,每座战备窑进深20米,宽约3米,高约4米。

从入口算起,沿沟行车1100米,在路尽头的地方,是最后一个战备窑,编号第20号。统计了一下,我在现场总共看到41个战备窑。

红沟入口处的斜对面,也就是108国道的路东,是进入忻口村的路口——忻口村的东边儿是铁路,西边儿是108国道,整个村子是个细长条,南北大概1.8公里,东西只有200多米。

村东的铁路,最早是阎锡山掌权时修建的,南北几乎贯穿山西省全境,其中忻口这一段,1935年就通车了,正因有它,忻口战役期间,人员与物资的运输,很是便利。据说,当时每天都有一整列火车专门运炮弹,才勉强够炮兵部队用的。

您可能会说,有那么多炮兵吗?

有,别说中央军的炮兵,光是阎锡山自己的晋绥军,就有9个炮团,除22团的2个营配备射程10公里的重山炮外,其余均为山西自制的13式山炮,仿日本41式山炮而制,口径75毫米,射程7000米,每团36门,全部集中在忻口,朝着日军昼夜不停地轰。此外,装甲车队和空军支队也集中到忻口,支援作战。

尽管投入巨大力量,忻口战役最终以遗憾告终。

原因之一,阎锡山把重兵全都集中在忻口,忽视了山西东部的防御。

挑起七七事变的中国住屯军,于8月31日改编为华北方面军,司令官寺内寿一将他下辖的8个师团(基本都是8月份陆续侵入中国的),分成三路,除了本游记重点讲述的山西,其余两路,分别沿今天的京沪线和京广线南下。据说,他的本意是在河北省中部,与北上的中央军决战。

没想到,这两股日军推进速度太快,京沪线日军一下打到山东德州,京广线日军迅速占领保定、石家庄后,继续南下,逼近河南省。同时,为配合忻口作战,部分日军从石家庄西进,在井陉、旧关、娘子关一带,与中国军队鏖战10余天,最终突破防线,逼近太原。

面对此景,阎锡山只得下令忻口守军撤退,轰轰烈烈的忻口战役,于11月2日落下帷幕,以遗憾告终。

忻口战役结束后,随之而来的,是太原保卫战,但仅仅2天,11月8日,太原沦陷。

在抗战史中,把平型关战役、忻口战役、娘子关防御战和太原保卫战,统称太原会战。

华北地区正面战场的作战,到此结束。

伤亡巨大的忻口战役

太原沦陷那天,距七七事变刚好4个月。按照日军规划,1个月占领山西,3个月征服中国。看来,他们太乐观了。

太原会战之后的1年当中,陆续爆发徐州会战、兰考会战和武汉会战,打到武汉,日本力不从心,改为政治招降,但除了汪精卫,没人上钩,国共两党依旧坚持抵抗。

抵抗的代价,确实很大。按官方公布,仅忻口战役,我军就伤亡了10万人。

在时任14军军长李默庵将军的回忆录里,有两个记载:

1,伤亡55661人(军官牺牲1602人,士兵牺牲19140人,军官负伤2239人,士兵负伤32680人)。

2,伤亡66895人(军官牺牲512人,士兵牺牲11885人,军官负伤1244人,士兵负伤18083人,军官失踪1907人,士兵失踪33264人)。

日军方面,咱们的统计数字是伤亡2万人。在李将军的回忆录中,是3.6万人。

据第五师团42联队的战况报告,死520人,伤901人,伤亡率37%。可在1988年出版的42联队战史里,却是死1421人,伤997人,伤亡率64%。

永远不应忘记的一段历史

忻口村西侧的山坡上,屹立着一座忻口抗战纪念墙,上有英雄雕像,下有烈士名单,墙北边200多米,就是红沟,正好对着郝梦龄将军的指挥所。

令人感慨的是,这座纪念墙,是北京知青赵宝林捐款修建的。

1968年,赵先生插队到关子村,灌溉时,因水流冲刷,露出白骨,才知道脚下的这片土地,曾爆发过大战,埋葬着数以万计的抗日将士。就在那一刻,他暗下决心:一定要为这些为国捐躯的中国军人,做点什么。

终于,1997年,他的愿望实现了。以一己之力,做了本应由国做的事儿。

赵先生的义举,让我想起戈叔亚先生,他也是无意中,在腾冲听说有个规模庞大的滇西战役,从此埋头钻研,成为滇缅抗战史专家。

时间才过去几十年,当时的英勇之举,后人为何都要“拐弯抹角”才知道?

历史上,发生过太多战争,基本都是争权,真正保家卫国的战争,不多。抗日战争是其中之一,或者说,是最为主要的一个。

按官方数字,在14年抵抗当中,中国军人伤亡380万人,他们是为中华民族做出的牺牲。他们中的许多,面对侵略,参军入伍;迎来胜利,解甲归田。一辈子平平淡淡,有些甚至很凄惨——战斗机飞行员吴其轺,曾荣获17枚勋章,50年代迎来牢狱之灾,70年代出狱后以蹬三轮为生,1980年才获平反。

80年前的中国军人,在许多方面都很落后的情况下,以命相搏,才换来今天的九三阅兵。

后来的人,善待他们当中的幸存者了吗?

后来的人,汲取历史的经验与教训了吗?

离开忻口,返回北京。

忻口距北京450公里,走高速公路的话,5个小时左右,就能从昔日的战场,回到家中。我选择的是国道,时间多用一倍,目的是沿途有几个点,顺路看看,因与抗战无关,在此略过。

来到家门口,仪表显示,此次旅行共计1449公里。从卢沟桥开始的第一箱油,行驶677公里,百公里平均油耗8.4升。从砂河到结束的第二箱油,行驶772公里,百公里平均油耗7.4升。

全程总平均油耗7.9升——这可是一辆已经超过19周岁的车。

《星爷说车》更多内容——如果您用电脑或平板电脑,点击下图即可进入《星爷说车》专栏。

关于《星爷说车》——与周星驰无关。本人姓夏名星,从小就有白头发,被同学戏称夏老头儿。后来,友人按我们北京当地习俗,起绰号星爷——北京类似称呼很常见,蹬三轮儿的叫板儿爷,贩卖东西的叫倒儿爷。

星爷自1988年开始驾车周游,至今不辍;2001年开始在汽车媒体做评测,阅车过千。

状态

状态

点击完成分享

点击完成分享

{{item.mainInfo.fromUserName?item.mainInfo.fromUserName:item.fromUserName}}

{{item.mainInfo.createTime?item.mainInfo.createTime:item.createTime}}

{{item.mainInfo.content?item.mainInfo.content:item.content}}