吉利控股近期动作频繁,从集团高层的人士调整、到极氪私有化退市,结合《台州宣言》的持续推进,让整个汽车圈不禁为其侧目。

都说2025年是新能源智能化发展的又一个时间节点,可能是又一轮淘汰赛的开始,也可能是外资品牌反攻的开始,在这样一个充满不确定性的市场当中,吉利此次的频频动作,其到底想干什么?是否预示着其正在准备下一轮破局的攻城锤?

#集团人事调整,早有预谋?#

在今年的上海车展当中,吉利宣布成立电池产业集团吉曜通行,整合金砖电池和神盾短刀电池,计划打造一个覆盖研发、制造、产品配套的闭环产业链,随后,便宣布了大量的人事调整。

担任极氪科技CEO的安聪慧,将兼任全新成立的电池产业集团董事长;现任吉利控股集团副总裁兼首席战略官的郑鑫也将同时担任电池产业集团CEO。同时,极氪智能座舱负责人姜军升任首席座舱科学家,与目前的吉利汽车首席智驾科学家陈奇并列,算是形成了当下汽车智能化两大主要方向的双子星。

可以看到此次的人事调整很有针对性,不光打破目前吉利汽车子品牌之间的壁垒,更是看出了一个大的方向,也就是吉利的大整合。

因为在吉利的人事调整过后几天时间,又一条重磅消息引爆汽车圈,此前在美股上市的极氪,在一纸私有化建议书以及营销体系重建下,吉利汽车正式宣布将极氪汽车私有化,从纽交所退市。

#极氪逆流退市,究竟该不该回归?#

极氪的上市走过了一年的时间便宣布退场,很多人会认为这是一次盈利压力下的被动选择,但是仔细梳理品牌的定位以及外部的市场环境会发现,这更可能是一场有意而为之的规划性安排。

为什么这么说?从之前领克与极氪的合并、几何与翼真并入银河,就能够看出吉利正在加速台州宣言的落地,而台州宣言的核心就是要整合“大吉利”,并且在极氪私有化的同时,极氪内部便完成了营销领域的再分工,由林杰全面主导用户业务体系。

那么此时将极氪并入吉利当中,吉利究竟出于什么考量?

首先,我们需要探讨极氪品牌究竟要承载什么样的战略任务?“新能源先锋、尖端技术实验田、国际市场突围、高端新能源破局”,这些都是附着在极氪品牌身上的标签,但是对于一个大集团下的子品牌来说,所承载的任务实在是太多了。

我们都知道,要想干得精,就不能把摊子甩得太开,显然这就是极氪现在所面临的问题。目前的极氪还是一个尚未盈利的新能源品牌,其在2024年的亏损达到了57.9亿元,尽管相比之前有收窄趋势,但是当下市场当中还有小米这样的搅局者,极氪需要有一个更专注的品牌任务。

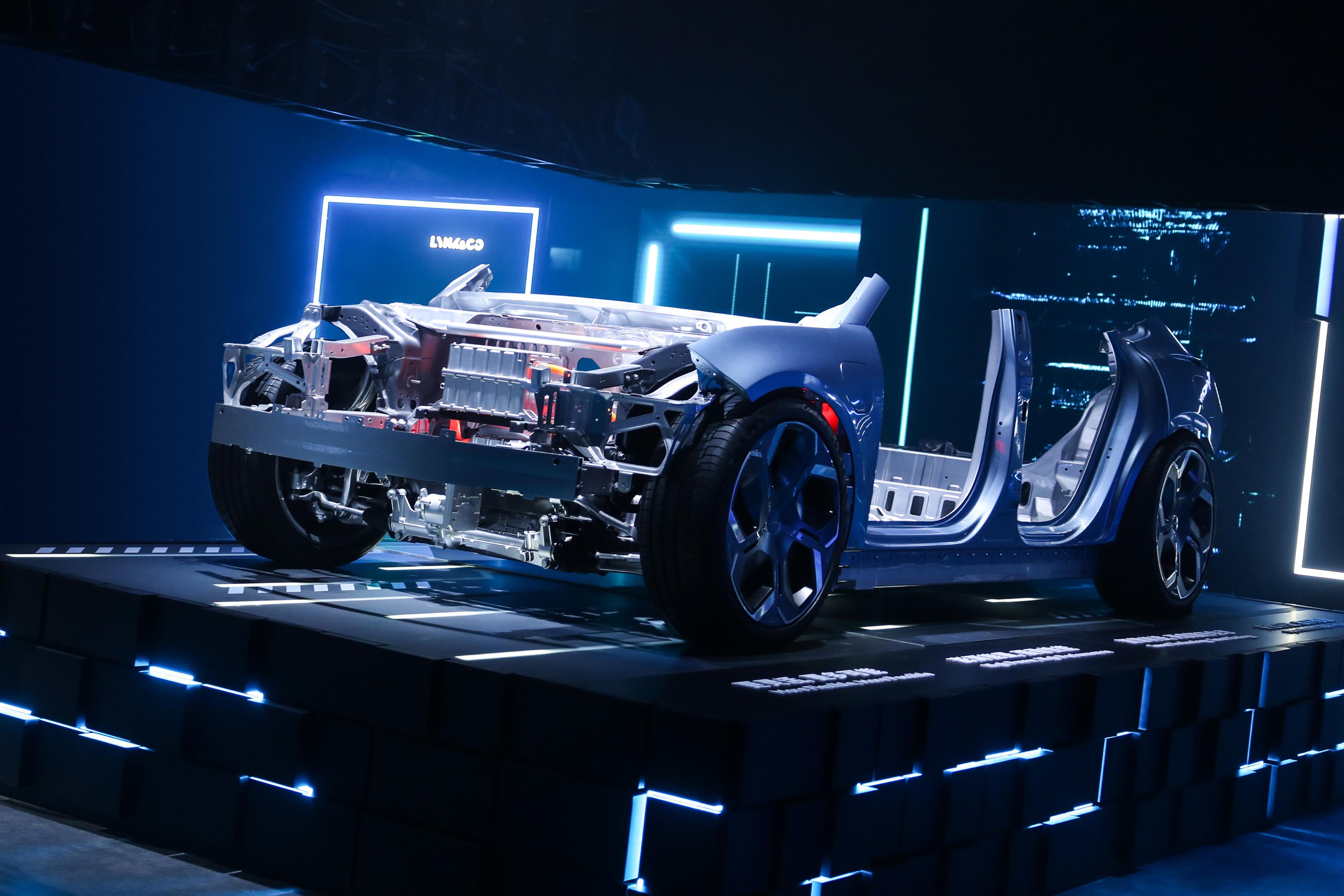

极氪现在要做的就是技术输出和营销这两件事,其他的标签可以稍微放一放,针对技术这一部分,没有什么担心的,浩瀚架构、800V平台、浩瀚智能驾驶这些已经在市场当中有了比较好的口碑,并且成为吉利的技术底座,那么针对营销,其也做出了针对性的调整。

林杰是吉利汽车的老将,其在2024年让领克年销突破了28万辆,这是一次具有实战意义的品牌体系梳理,这样的经验对于目前的极氪极为重要,尤其是目前极氪在今年前4个月销量目标仅仅达成了17.2%的背景之下,其上任已经明确了极氪在后续究竟要做什么事情。

同时,极氪科技集团副总裁林金文将直接管理用户服务中心、用户网络中心、用户数字化、运营与流程,并协助林杰管理极氪品牌国内营销服,二者配合就预示着未来的极氪不光要冲一冲量,更要专注品牌的高质量发展。

与此同时,外部的环境。美国《外国公司问责法案》持续对大量上市公司施加压力,在今年4月份,美国证监会启动大规模的概念股退市调查,尽管极氪没有被例如被调查清单,但是这明显是埋在地底下的一颗雷,并且融资的灵活性很可能会被限制。

并且极氪作为美股上市的新能源车企,《数据安全法》也极有可能会对其核心数据产生影响,在国内外两方监管之下,若无法满足美方要求,则可能会面临被动退市的风险,毕竟在中国新能源汽车崛起的阶段,美国早已摘下面具露出獠牙,通过关税、法案等一系列手段对中国汽车产业进行施压,曾经被资本视为优势的美股交易后续可能将会演变成修罗场。

那么极氪回归到吉利手中,后续将不再受美股的规则限制,这样的好处就是被放开了手脚,可以在更自由的体系之下聚焦自身的战略发展。所以极氪现在回归吉利控股私有化的做法或许是当下最好的选择,当然,好处对于吉利来说是双向的,由此展开的大整合,也将让吉利自身的体系力进一步加强。

#“伸开的五指”,变为“握拳”猛攻#

曾经的极氪系高管不再是在曾经的“技术金字塔尖”玩自己的东西,而是掌管了当下整个吉利体系的“技术权杖”。

这其中不光是极氪,包括此前的几何、领克、银河可能都是各自玩各自的东西,这一点其实也比较好理解,彼时的新能源与智能化赛道没有什么发展方向是能够明确的,如果想在市场当中占据自身的位置,最好的办法就是广撒网。

能够在市场上跑出来的品牌和技术,那就是好的,就是消费者所认可的,所以我们现在能够看到吉利下面分散着涵盖不同领域、不同产品特性的产品,有金砖电池、神盾短刀电池、SEA、GEA、极氪OS......

那么时间回到当下,分散的战力应该收回来了,并且形成一套新能源智能造车的独立闭环才是现在成熟车企在做的事情。

随着如今极氪的回归,极氪、领克、吉利的技术体系将会打通融合,这对于一个规模化的车企来说是一个极其重要的事情,研发的成本直接下降,效率却直接大幅度提升。这是技术中台化所带来的根本改变,从分散研发到同一整合,按照吉利自己给出的信息,在体系整合之后,智能化核心产品开发周期从 24个月压缩至15个月,电池研发成本降低 30%。

这不是简单的把某个单一子品牌的声量提起来,而是通过集团内部的技术消化融合,让整体实现迈上台阶的提升。

毫无疑问这将对品牌带来重大利好,现在不光是家用车市场在卷价格,甚至辐射到几十万级的市场都在将价格作为产品的主要竞争力,甚至可以这么说,未来各个级别都有可能是价格敏感型市场,那么在资源整合之后,吉利无疑手握了巨大的优势。

这个时候甚至可以这样大胆地设想,未来吉利、银河、领克甚至是沃尔沃,其中可能都会受到极氪在新能源技术的输血。

单靠卷来搅乱市场的是“野蛮人”,但是依靠技术下方带来成本优势的则是当下汽车市场的文明人,这样的转变所带来的影响可能不将局限在吉利一家车企当中,很可能对当下混乱的中国汽车产业起到梳理的作用。

#品牌内部清晰化,目标:一致对外!#

从吉利当时收购沃尔沃,最后逐步建立领克、极氪子品牌之时,其要做的就是实现全球化的目标,这时候可能有人会问,之前极氪这样的不是已经开始在海外有动作了吗?但是真正的全球化不是单一子品牌的出海,而是全品牌并且达到一定量级的集中战斗。

那如何集中火力?前面已经说到,这几年吉利是分散开来搞技术,那么现在吉利在做的整合过后,进一步梳理自身的产品矩阵,先避免各个子品牌之间的内耗。

近几年时间,这些子品牌“各玩各的”难免会对自己人擦枪走火,进而形成品牌自身的内耗、市场覆盖率降低,让其他品牌渔翁得利。

那么经过整合,未来的吉利很有可能形成更加清晰的对标,极氪仍然是吉利体系下的精华,后续在新能源领域对标BBA一般的存在;而领克通过更广的产品覆盖,成为自主品牌的“雷克萨斯与沃尔沃”,而银河则是面向大众消费者,通过更大量的覆盖,做到自主新能源领域的“丰田大众”。

吉利汽车计划在2025年实现新能源业务的全面盈利,从去年三季度开始,吉利新能源板块已经大幅度减少亏损,那么在整合之后,单车成本下降已经是可以预见的现实,进而规模效应也将进一步显现。

与此同时,后续真正的全球化依靠什么?需要统一的技术、统一的供应链,这一点丰田、大众等品牌早已对此进行验证,那么吉利要想真正实现品牌的全球化,同样也需要依靠与此,现在优势技术的普及下放将会在后续形成统一的新能源平台,并且,极氪在欧洲等市场的登陆,其作用将会在后续显现,不管是领克还是银河的出海,已经在海外有了一个落地点。

此时我们就可以看到,吉利的一系列动作,其实是节奏上的主动求变,通过资源整合、技术聚焦、优化品牌分工等做法,把多线作战变为军团协同,回归一个吉利不仅是资本层面的收缩,更像是一个针对未来发展的战略重塑,毕竟随着新能源市占率的不断增加,单兵作战在体系化攻击面前,战力几何已经显而易见了。【iDailycar】

状态

状态

点击完成分享

点击完成分享

{{item.mainInfo.fromUserName?item.mainInfo.fromUserName:item.fromUserName}}

{{item.mainInfo.createTime?item.mainInfo.createTime:item.createTime}}

{{item.mainInfo.content?item.mainInfo.content:item.content}}