撰文 / 周 洲

设计 / 赵昊然

史上最严格的电池安全令来了。

工业和信息化部4月3日正式发布了GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》。

这一新规将于2026年7月1日起实施,被称为“史上最严电池安全令”。

与2020年版标准相比,新国标首次将“不起火、不爆炸”从企业技术储备上升为强制性要求。

旧版标准要求热失控后5分钟内不起火、不爆炸,为乘员提供逃生时间;新标准则要求电池系统在触发单体热失控后,需在至少2小时的观察期内保持无起火、无爆炸,且所有监测点温度不超过60℃。

新标准增加了测试项目,包括:

一、底部撞击测试:模拟车辆托底或飞石冲击,要求电池包在直径30毫米钢球以150焦耳能量(相当于50km/h车速)撞击后,无泄漏、起火或爆炸,并满足绝缘电阻要求,仅离地间隙≥200mm的商用车可豁免,乘用车全系纳入监管。

二、内部加热片触发热失控:新增该测试方法,模拟电池内部短路等复杂故障,相较传统针刺测试更贴近真实失效模式。同时,针刺速度从0.1-10mm/s调整为0.1-1mm/s,进一步优化测试精度。

三、快充循环后安全测试:规定电池在完成300次快充循环(SOC区间20%-80%)后,需通过外部短路测试,确保不起火、不爆炸。此举旨在防止高频快充导致的电池性能衰减和安全隐患。

新增的测试项目主要是模拟真实事故场景,要求电池系统必须具备多层级热失控阻断能力,例如通过电芯级阻燃材料、模组级隔热设计、系统级智能监控等多重防护,从源头遏制风险蔓延。

从旧标到新标,NE时代新媒体总监、高级分析师张鑫对汽车商业评论表示,对主机厂来说,在电池的防火工艺上要有所调整。

新能源汽车起火一直都是热门话题,也是消费者最担心的隐患。

张鑫认为,要做到真正的车辆零起火,主要是做好两方面防护,一是电芯零起火,二是阻断电芯起火之后火源的传递,也就是零热扩散。所以,更严格的电池安全令涉及到两个方面的改进,其一电芯方面尽量做到制造不起火的电芯;其二电池的结构件和连接件方面,要求其不仅要满足基本的一些功能要求,比如说防腐蚀、绝缘,还要防火。

之前一直是通过增加防火材料来实现防火效果,最典型的莫过于增加云母材料,虽然云母的防火性能很好,但是这种材料有几个致命缺点:云母在使用过程中需要用到背胶;云母需要多片组合,无法完全做到无缝黏贴,对后续的防火埋下隐患。

张鑫称,有材料企业通过整体的喷涂方案来实现更高的防火要求。

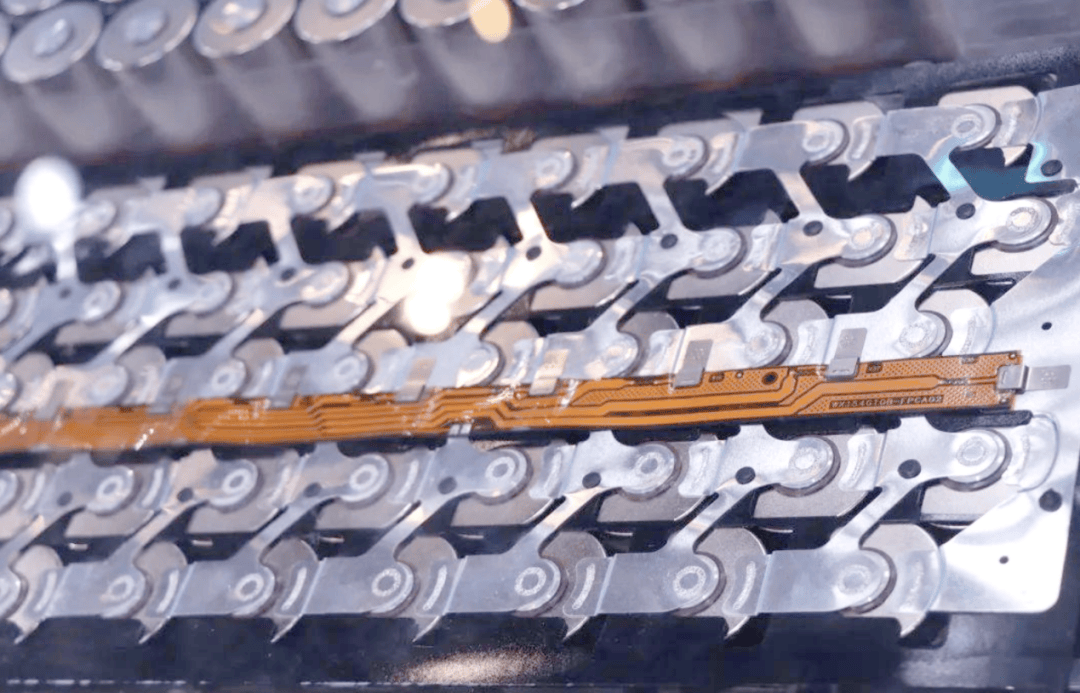

母排是最典型的防火应代表。

通常情况下,电池母排只需要满足绝缘性能就行。但是在零扩散的要求下,母排不仅要满足绝缘,还要具备防火性能,尤其是火烧之后需要具有一定的绝缘性能。

母排的防火环境要求最为苛刻、最高,所以如果母排能够达到防火要求,在电池的底护板上盖包括水冷板,其防火要求比较容易能够达到。

喷涂材料主要是高温成瓷物质,主要包括硅酸盐、无机陶瓷和包覆纳米铝粉。

其具体的反应机理是,硅酸盐在高温环境下会熔融成为高温粘合剂,与无机陶瓷材料形成一种陶瓷膜,在这个过程中纳米包覆的铝粉会吸收热量,与氧反应生成氧化铝,并且自身的体积会膨胀,能够做到1200摄氏度火烧10分钟之后,整个母排依然具备初始的绝缘性能,表面完整。

张鑫估算称,新规要求下,电芯之间和pack上边的防火和隔热膜,和以前的防火设计相比,至少要增加1%的成本。

2019年之后,新能源汽车充电起火的案例越来越少,事故起火则难以避免。充电起火是由于均流没有做好,有的电芯充电快,电流大,发热把车烧了。

几家主机厂的电池研发人士对汽车商业评论表示,即使提高了防火标准,如果发生类似小米SU7德上高速公路事故,这个级别的碰撞谁家的电池也扛不住,再好的电芯也不会100%不起火,这不符合电化学原理。

小米SU7标准版的电芯之间就使用了成本并不便宜的气凝胶来隔热。

电池研发人士称,一旦发生高速碰撞事故,锂电池电芯的隔膜破裂,就会造成短路起火,另外所有的隔热和防火位置也会变形,这是电化学反应原理,不代表电池不优秀、防火做得不到位。

状态

状态

点击完成分享

点击完成分享

{{item.mainInfo.fromUserName?item.mainInfo.fromUserName:item.fromUserName}}

{{item.mainInfo.createTime?item.mainInfo.createTime:item.createTime}}

{{item.mainInfo.content?item.mainInfo.content:item.content}}