【车讯网 报道】离开黑山,跨越国境线,进入波黑。这个国家的面积,是黑山的3.6倍,可我的旅行重点,仅仅是两座城:莫斯塔尔和萨拉热窝。其中的萨拉热窝,从小就在电影上见过,尤其片尾,俯瞰全城:“看,这座城市,它就是瓦尔特。”

波黑是波斯尼亚和黑塞哥维那的简称,据百度百科的资料,面积5.12万平方公里,人口密度64人/平方公里。全国分为波斯尼亚、克罗地亚、塞尔维亚三个族群,分别信仰伊斯兰教、天主教和东正教。首次出现的国家叫波斯尼亚公国,成立时间在不同的书上,有着不同说法,比如10世纪、12世纪。它与巴尔干其它国家一样,曾被奥斯曼帝国征服过很长一段时间,迫于压力,一些斯拉夫人改变信仰,成为穆斯林。1991年南斯拉夫解体后,由于主张不同,爆发战争,1995年签署和平协定,一国之内,分为穆克联邦与波黑塞族两个实体。

相比在塞尔维亚和黑山的环绕,我在波黑的路线比较简单,仅仅是从黑山方向入境,前往莫斯塔尔和萨拉热窝,然后在维舍格勒附近出境,北部的广大地区,由于时间不足,没能前往。

黑山与波黑国境线上的边境检查站,与前几天所见大致相同,构造同样比较简单,再加上我的运气相当好,别看对向车道里的车,排了几百米,我这边就我一辆车,一分钟不到,就告别黑山,进入波黑——波黑对我国普通护照免签。

虽然进入另一个国家,地形地貌大致相同,依旧是连绵的山峦。从地图看,路南山的另一边,是地中海,直线距离大概15公里左右。但海岸线属于克罗地亚。

山间,偶尔能看到一些农舍,建筑风格与塞尔维亚、黑山差不多。比如屋顶,大都以红色为主。不同之处在于汽车数量明显减少,感觉波黑汽车的普及率低于黑山、也低于塞尔维亚。

但是,路况相当好。一开始,我没看到限速标志,不知开多少合适,便将时速保持在80公里,后来,几辆当地车超越,我跟了一会儿,发现他们的时速是120公里,这样的速度开着真是很舒服。不久,经过一座叫特雷比涅的城市,城市之后,公路上又剩下我一辆车。2个小时后,来到莫斯塔尔。

莫斯塔尔是一座古城,城中间有条河,目前当地居民主要是波斯尼亚人和克罗地亚人。介绍上说,他们以河为界,各居一侧。

河上,有座非常漂亮的桥,始建于16世纪的奥斯曼帝国统治时期。在20世纪90年代的波黑战争中被毁,战争结束后,在联合国的帮助下重建,2004年落成,2005年列入世界遗产。

该桥完全靠石材构成,石块总数过千,16世纪首次建造时,施工期长达9年,竣工于1556年,当时咱们处于明朝的嘉靖年间。由于特别高,站在桥上往下跳,据说是每年夏季的一个热门运动。

与桥一起列入世界遗产的,还有桥两侧的古代街道,街道范围并不大,地面由鹅卵石砌成,房屋显得古色古香,非常质朴。

如今,古街道上大都是咖啡馆、餐馆、商店和民宿,与欧洲其它地方的旅游小镇,没什么两样,舒适而悠闲,这情景,让人很难相信,仅仅在30年前,这里爆发过二战以后欧洲最大的局部战争,全国430多万人口中有27.8万人遇难,200多万人沦为难民,85%以上的经济设施遭到破坏——可怕,可怕的战争。

我在一家咖啡馆喝咖啡,因为刚到波黑,还没兑换当地货币,便掏出欧元问店家是否可以,人家说没问题,收费2欧元——在欧洲喝咖啡,通常会随之送上一杯水。

莫斯塔尔的东北方向,大概130公里,是萨拉热窝,行车2小时。这条路上,有一段位于山谷当中,景色很漂亮,有点儿小三峡的感觉,沿途有餐馆、旅馆等旅游接待设施。

山谷间,有一片相对比较开阔的地段,是亚布拉尼察镇(Jablanica),镇旁是内雷特瓦河,河上有座铁桥。二战中,这里发生过内雷特瓦战役——德军为消灭南斯拉夫抵抗力量,动用12个师进攻游击队的根据地。面对危局,领导人铁托下令炸桥,从而让德军司令部产生误判,以为游击队即将向北转移,从而撤走了这一带的驻军。游击队连夜将桥修好,趁虚而入,脱离包围圈。德军发觉上当,派飞机轰炸,虽然将桥炸断,可游击队已经过河,此战以德军失败告终。

1969年,南斯拉夫拍摄电影《内雷特瓦河战役》时,假戏真做,第三次将桥炸毁。虽然如此不惜成本,但爆炸的浓烟,挡住镜头,拍摄效果不佳,电影里的炸桥画面,是摄影棚里的模型。如今,最终因为拍电影炸毁的桥,依旧保存在现场,游客可以随意走到桥旁,参观与停车均免费。旁边还建了座纪念馆(Museum of the Battle for the Wounded at Neretva)。亚布拉尼察镇很安静,环境相当优美,纪念馆对面的河畔,有家餐馆,听说镇上也有民宿。

离开亚布拉尼察镇,朝着东北方向,行车75公里,是波黑的首都——萨拉热窝。途中,经过了一座挺繁华的城市,叫科尼茨。过了科尼茨,出现高速公路,我还没有兑换当地货币,没法交过路费,于是继续沿普通公路行驶。事后发现,这么做是对的,一来路上很安静,二来景色很美。

一个小时后,进入萨拉热窝。这是一座群山环抱的城市,15世纪时,由奥斯曼帝国创建,是帝国在巴尔干半岛仅次于伊斯坦布尔的第二大城市,城中的室内巴扎、清真寺、供水系统、公众浴场、图书馆、学校等,应有尽有。

在社会主义联邦时期,萨拉热窝的发展相当不错,早在1980年,这里就举办过冬季奥运会。遗憾的是,波黑战争期间,萨拉热窝经历了现代战争史上时间最长的都市包围战,从1992年到1996年,上万人被杀,绝大多数是普通市民,而不是交战双方的军人。

如今,萨拉热窝已经复兴,新市区里的高楼大厦,与其它现代化城市没什么差别。当然,对于游客来说,游览重点是老市区,沿着米里雅茨河的这一带。

河上,有座很出名的桥——拉丁桥,第一次世界大战的爆发,与它有着直接关系。那是因为,波黑被奥斯曼帝国统治了几个世纪之后,又在1908年并入奥匈帝国,渴望独立的一位热血青年,在这座桥上,用手枪刺杀了奥匈帝国皇储夫妇,由此引发战争。

从拉丁桥沿河往西,步行1.3公里,走到第6座桥时,桥北端的西侧,有一小片绿地,绿地中有一尊雕像,他就是大名鼎鼎的瓦尔特。

我不知道这座桥的名字,只能向将此游记作为攻略的朋友,提供这样一条线索:河南侧往东150米处,是万怡酒店(Apartman Skenderija),桥北侧的街道叫Hamze Hume。

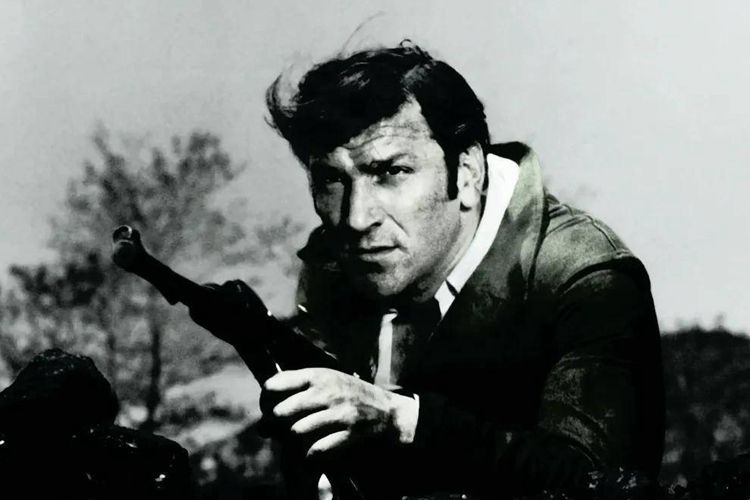

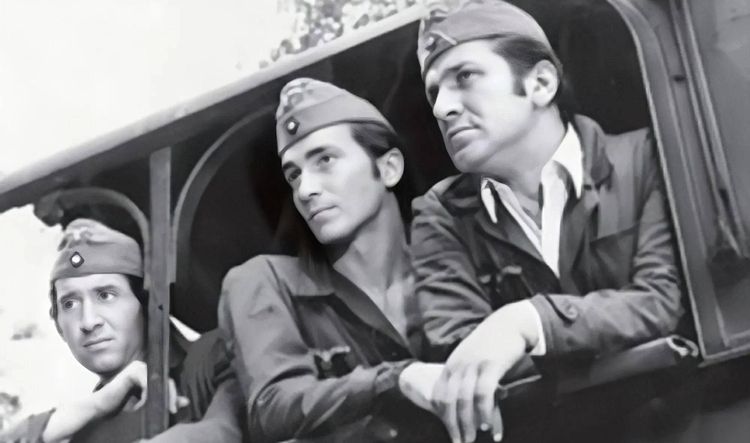

瓦尔特的真名叫弗拉基米尔·佩里奇,二战中,他化名瓦尔特,在萨拉热窝与其它游击队员一起,展开抵抗运动,后来成为萨拉热窝游击队的总指挥,在当地家喻户晓。1945年,为防止德军在撤退前搞破坏,他带领队员巡视,被德军击中,次日,年仅25岁的瓦尔特牺牲,同一天,萨拉热窝解放。到了1972年,根据瓦尔特事迹改编的电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》诞生,1973年在我国上映时引起轰动。

电影讲述了这样一个故事:二战后期,德军从巴尔干撤退,从希腊出发的装甲部队,所携带的燃油,只够达到维谢格拉特。于是,德军计划将萨拉热窝油库里的燃油,用火车运往维谢格拉特,以保障部队撤往德国,并把这个计划称为“劳费尔行动”。

劳费尔行动看似简单,实际上很难,因为萨拉热窝抵抗运动非常强。于是,德国人派出党卫军上校冯·迪特里施,来到萨拉热窝,试图打击抵抗运动,保护劳费尔行动的实施。

冯·迪特里施的手下、党卫军上尉康德尔,在已经叛变的女游击队员肖特的帮助下,冒充瓦尔特,打入游击队,制造混乱。

此时,真正的瓦尔特——化名皮劳特的游击队领导者,发现异常,展开调查。他首先来到火车站,在调度员那里找到线索,并救出已经落入盖世太保手中的养路工。

接着,游击队员伊万与康德尔手下的游击队员布兰克接头时,被盖世太保盯上,伊万按照预定来到飞鹰药房(下图),经过一番斗智斗勇,最终在同志们的帮助下,转危为安。

根据伊万提供的情报,瓦尔特来到吉斯的照相馆。就在此时,康德尔授意布尔基,带领10多位游击队员,袭击停在街上的德军卡车。布尔基的女友阿兹拉,也参与了这次行动。

结果,游击队员中了埋伏,全体牺牲。

第二天,德军司令部向萨拉热窝的公民发布公告,要求死者家属认领尸体,真正目的是要借机杀掉所有与游击队有关的人。阿兹拉的父亲——钟表店老板、游击队员谢德,挺身而出。瓦尔特、游击队员苏里等人,也从人群中站出来,面对德军枪口,陪着谢德往前走。这个无声的举动,号召起更多民众。党卫军上尉比绍夫被震住了,只好下令撤退。

这段情节,拍的极为出色,配乐也相当震撼,是整部电影中、特别让人难忘的一段。

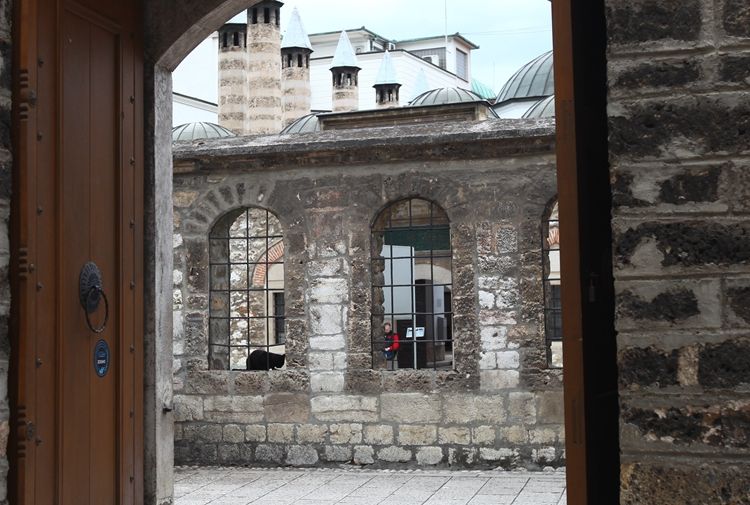

另一个令人难忘的段落是:康德尔掌握游击队联络暗号——“空气在颤抖,仿佛天空在燃烧”之后,派出假联络员找到谢德,通过他约瓦尔特在清真寺见面,以便诱捕瓦尔特。谢德识破阴谋后,决定牺牲自己,保护瓦尔特。

离开钟表店前,他告诉学徒:我要走了……去找我的归宿……你好好干吧,要好好学手艺,一辈子都用得着啊,不要虚度自己的一生。

紧接着,谢德毅然决然地来到清真寺。

谢德与假联络员见面后,立即拔出手枪,将其击毙。此时,埋伏在钟楼上的机枪开火,谢德壮烈牺牲。

已经来到附近的瓦尔特,见状立即抢夺钟楼,占领制高点,用机枪向德军扫射。

与此同时,陪伴瓦尔特的两名游击队员,在清真寺周边,策应瓦尔特,与德军展开巷战。

最终,一行三人在当地民众的保护下,摆脱了德军的搜捕。在工匠们一片敲击声中,党卫军上尉比绍夫无可奈何,气急败坏,但又无计可施。

瓦尔特终于查出肖特是叛徒(真名米尔娜)。他先是将计就计,成功地将游击队员转移到解放区,并除掉了混在其中的间谍,接着,又利用她约见康德尔,将其除掉。

同时,瓦尔特也弄清了劳费尔行动的内容,带领吉斯和苏里,混进德军,控制了机车,最终利用铁路线上的坡道,让机车撞向满载油料的车厢,将运油列车彻底炸毁。

劳费尔行动宣告失败,冯·迪特里施被调回柏林接受处罚。临走时,他感慨道:唉,太有意思了,我来到萨拉热窝就寻找瓦尔特,可是找不到。现在我要离开了,总算知道了他。

负责押送的盖世太保问:你说瓦尔特是谁?请告诉我他的真姓名。

“我会告诉你的。看,这座城市,它——就是瓦尔特。”

这部电影拍的相当精彩,即使今天重温,也不觉得有落伍之感。当年,还很小的我,是在我爸单位的礼堂,看这个电影的,而且,连着看了好多遍。以至于情节、对话、音乐等,记忆犹新。今天,我能来到这座城市,亲眼看到取景地,并将它们与电影截图相匹配,非常有趣,特别激动。

那天黄昏,我在酒吧里坐了好几个小时,不远处就是瓦尔特阻击德军的钟楼。我想,日后如果有机会,再来这多住些日子,力争把每个取景地都找到。

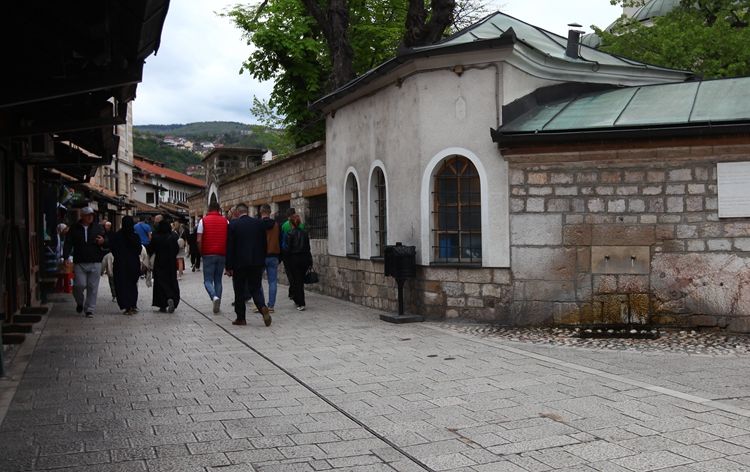

对于没看过这部电影的人来说,萨拉热窝的老市区,同样值得走走。老城区分为两个部分,东边是土耳其老城区,区内主要是清真寺、手工艺品街,以及几百年历史的室内巴扎等,旁边的客栈遗址,也很好地保存着。

区内的东北角有个广场,广场上有个叫瑟比吉的木制建筑,是个十分古老的供水装置,如今是萨拉热窝的地标。从这个广场再往东北方向走200多米,有一片墓地,墓地旁边是拍摄“德军司令部向萨拉热窝的公民发布公告”的地方,继续往东,山坡上有座古代城堡的遗址,叫黄堡,面积很小,但可以俯瞰整个萨拉热窝。它的东边还有座白堡,观景的位置更棒。

与土耳其老城区相对,西边是欧式风格的建筑区,地面上有条标线,东西方两种文化的分界线。

在西部的欧式老城区里,主要是圣心主教教堂和塞尔维亚东正教堂。前者是座天主教堂,是波黑最大的教堂,建于19世纪。

逛街时,看到一家兑换店,赶紧换了一些当地货币:波黑马克,1个欧元可以换2个波黑马克。有的书上将其称为可兑换马克、马尔卡。

有了当地货币,在街上吃喝,就更方便了。无论东部的土耳其老城区,还是西部的欧式老城区,都有大量的咖啡馆、酒吧与商店,实乃逛街与吃喝的天堂。

在萨拉热窝停留期间,一方面因为回顾电影而兴奋,另一方面,情绪多少有些低沉。因为,《瓦尔特保卫萨拉热窝》的导演,在波黑战争期间,饿死在这座城市里。市区西侧,靠近国会大厦的河边,有座弗尔巴尼亚桥,波黑战争期间,2名年轻人在这里被杀害。

具体事由,我见过2个完全不同的版本,第一:两位反战的年轻学生,苏达尔和奥尔加,于1992年4月5日,在这里被杀。第二:一对25岁的恋人,塞族小伙博斯科·布尔基奇与穆族姑娘阿德米拉·西米奇,想逃离战火,于1993年5月19日走到这座桥时被射杀。

我不知道以上2个版本,究竟哪个与这座桥有关。在网上查到的消息是,根据这对恋人的悲剧,不仅拍摄了纪录片《萨拉热窝的罗密欧与朱丽叶》,郑秀文还演唱过同名的粤语歌曲。此外,这座桥北侧2.5公里处,有座狮子坟场,里面有这对恋人的墓。

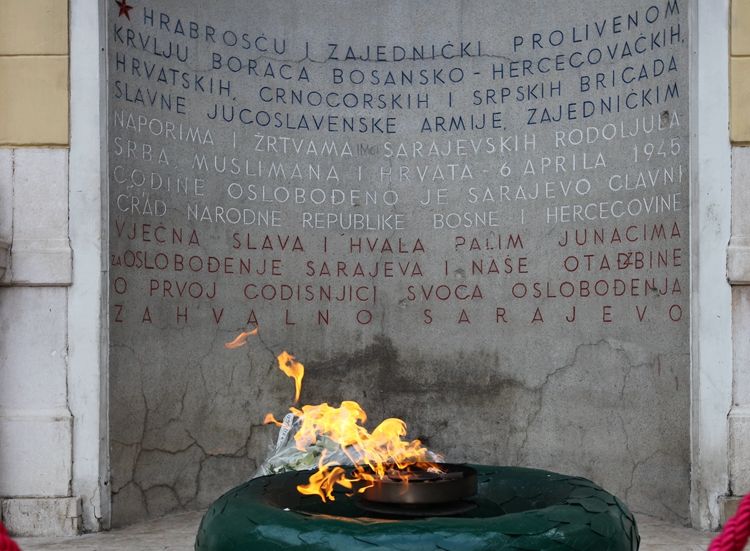

在萨拉热窝街头,有一盆熊熊燃烧的火焰,昼夜不停。它所纪念的,是在战争中遇难的人们。经历过战争的普通人,恐怕没有谁会喜欢战争。唯有没经历的人,受到某种鼓动,才有可能盼望战争。比如,一战爆发前,普通公民都觉得可以速胜,并从中得到好处,因而广泛支持。可真的打起来,才发现战争如此可怕,但此时,后悔已经没用了,战车一旦开动,谁都无法将其停下,甚至包括发动者。

为了避免悲剧,唯一的办法,是反对以任何借口发动战争。除非抵抗侵略。

离开萨拉热窝,我的下一站是返回塞尔维亚。但在波黑与塞尔维亚的国境线上,还有个小镇——维谢格拉特,是我很想去看看的地方。刚才说的瓦尔特电影,里面提到,运油列车就是要把油送到那去。

维谢格拉特在地图上标的是维舍格勒,从萨拉热窝过去110公里。离开萨拉热窝没多远,在一个路口,应该左转,我没注意,直着走了,过了一会儿才发现,从地图上看兜一圈也能到,于是懒得往回,将错就错吧。

比较好走的大路,是途经索科拉茨和罗加蒂查,而我走的是条小路,途经帕来、普拉查和戈拉日代,正是因为小路,一路上几乎没车,风景很不错。

翻过一座山,远远看见戈拉日代,它是当地的州首府,位于德里纳河畔,市区规模不小。德里纳河的上游,就是在黑山寻访电影《桥》时,所看到的塔拉河;下游则汇入萨瓦河,它在贝尔格莱德汇入多瑙河。

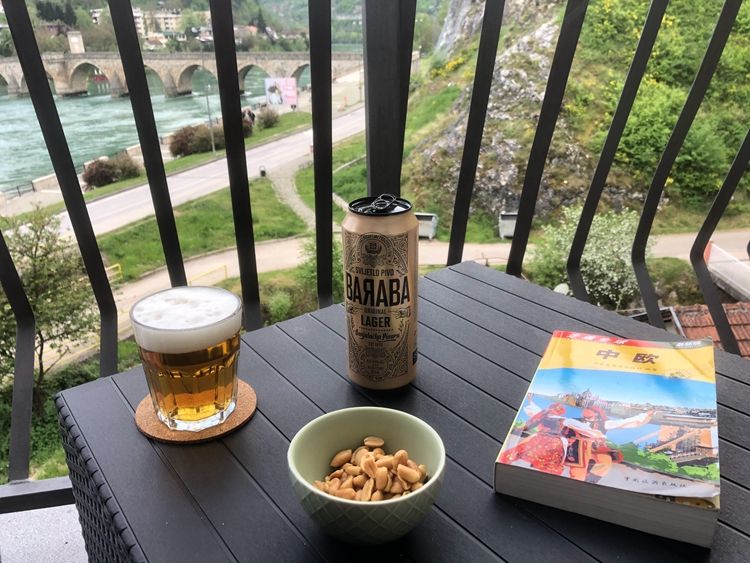

沿着德里纳河畔走了36公里,来到维舍格勒。这里最出名的,是一座建于16世纪的桥,奥斯曼帝国的建筑,土耳其和意大利文艺复兴时期的代表作之一,2007年列入世界遗产。诺贝尔文学奖得主、南斯拉夫作家安德里奇在小说《德里纳河上的桥》中的描写,便是以它为原型。

桥的另一侧,是维舍格勒小镇,镇内有座古堡,根据小说情节而建立。事实上,只有读过《德里纳河上的桥》,来到维舍格勒,才会更有感觉。而维舍格勒这座桥之所以名气很大,也恰恰是因为这部小说。

镇旁山坡上,有座教堂,教堂旁是一大片墓地,死者去世的日期,几乎都是1992年——也就是波黑战争期间。

镇的东侧,有座火车站,从地图看,铁路是从塞尔维亚那边过来的。据说,这是1925年建造的从贝尔格莱德到萨拉热窝的铁路,也就瓦尔特电影里,从萨拉热窝用火车往这儿运油的那条铁路,1974年停运,随后拆除。目前所见,是2010年修复的,但只修复到维舍格勒,从维舍格勒到萨拉热窝的铁路并未修复。

维舍格勒给我留下很深刻的印象,这座小镇给人感觉特别舒服。于是,我决定不走了,在这儿住一夜。这就是我的旅游风格,随心所欲,遇到满意的地方就停下来,呆够了再往前走。比如有一次在川西、藏东地区闲逛,遇到一座小镇,感觉特投缘,便在高僧家中,住了个把礼拜。

在BOOKING上查询,看到桥的附近有家民宿,24欧元,折合人民币182元。是个套间,外间有沙发、餐桌、冰箱和橱柜,内间是卧室和卫生间。

=

=

客房里带有橱柜和全套的炊具、餐具,在欧洲旅行时经常见到,但这家民宿还赠送水果、饮料、啤酒、袋泡茶和咖啡,让我感到有些意外。事实上,刚才在小镇的超市里,我已经买了一大堆食物和啤酒,所以,我不仅没动房东的提供,次日离开时,把没开封的食物和饮料,留在房中,算是赠给了房东。

卧室附带露台,坐在这儿,正好可以将古桥一览无余。从下午到晚上,我一直坐在这儿,一边听音乐,一边喝了许多啤酒,这一天,过得很开心。

更多内容:如您用电脑或平板电脑阅读,点击下图可直接进入。

离开波黑,我驾车返回塞尔维亚,途经乌日策、巴伊纳巴什塔,再一次来到塞尔维亚北部的多瑙河平原,在诺维萨德渡过了愉快的一天之后,来到贝尔格莱德机场,归还车辆,乘机回家。

状态

状态

点击完成分享

点击完成分享

{{item.mainInfo.fromUserName?item.mainInfo.fromUserName:item.fromUserName}}

{{item.mainInfo.createTime?item.mainInfo.createTime:item.createTime}}

{{item.mainInfo.content?item.mainInfo.content:item.content}}